Ecologie politiche della cura e del contagio

Nelle scorse settimane, mentre vedevamo crescere il numero dei contagi e il susseguirsi delle ordinanze, abbiamo cominciato a interrogarci collettivamente sull’opportunità di tenere il seminario che avrebbe dovuto svolgersi il 13 e 14 marzo presso L’Asilo Filangieri all’interno del laboratorio di Ecologie Politiche del Presente (EPP). Avevamo aderito già a partire dal 2018 alle iniziative di EPP, uno spazio interdisciplinare di formazione che da due anni ormai interroga la politicità della crisi ecologica attraverso una serie di eventi pubblici organizzati a Napoli e rivolti a studenti, attivist* e alla cittadinanza in generale. Nelle nostre prime discussioni, avvenute attraverso i canali digitali che ormai innervano le nostre vite sociali ben prima del lockdown del 9 marzo, ci siamo immediatamente sottratt* alla dialettica obbedire/disobbedire, che all’inizio sembrava dominare il dibattito.

La crisi nata attorno alla diffusione del Coronavirus chiaramente riguarda questioni che ci stanno a cuore, come il tipo di pratiche dello stare insieme che costruiamo, il loro risuonare con le nostre teorie e il rapporto tra cura e responsabilizzazione nelle ecologie di corpi e T/terra. Moss* da questi interrogativi, avevamo già messo in questione la realizzazione dell’evento, pensando alla necessità di posporlo, prima che le ordinanze sulla sospensione delle attività di formazione universitaria ne decretassero la necessità.

Abbiamo autonomamente deciso di rimandare il seminario non come risposta chiusa dettata dall’emergenza, ma come pratica affermativa di cura e responsabilizzazione, prendendoci ancora il tempo di pensare insieme e di lasciare spazio alle parentesi, ai vuoti, anche alla difficoltà a dare parola alle cose: siamo fragili e non vogliamo fare finta di non esserlo. Abbiamo paura e non vogliamo fare finta di non averne. Ma siamo anche insieme, e non possiamo ignorarlo. Da questo disorientamento vorremmo quindi partire, per orientarci diversamente.

Pensare e agire ecologicamente, per noi, significa tenere sempre presenti le relazioni e le dis/connessioni, e questo riguarda sia il piano della natura che quello della tecnica (che peraltro non sono così facilmente separabili se si adotta questa prospettiva), e dunque quello di una società complessa e articolata, certamente non antropocentrata, e dei suoi legami con una moltitudine di altri organismi, viventi e macchinici, visibili e infinitesimali. Ecologicamente, anche i fili dei nostri discorsi hannno tessuto una tramatura fitta e complessa, e le note che seguono speriamo restituiscano i sensi di questa riflessione eterogenea e ancora aperta

Il contagio è circolazione di affetti, nel senso più ampio possibile del termine, come abbiamo imparato dalla lettura di autrici e autori a noi cari come Baruch Spinoza, Gilles Deleuze, Brian Massumi, Patricia Clough. L’affetto è pro-tensione alla reciprocità, e dunque il contagio fa riemergere il tema della condivisione e della separazione. Essere stati esposti o poter essere esposti al contagio implica doversi isolare, separare, rinchiudere più o meno volontariamente in spazi di (auto)controllo e regolamentazione dell’esistenza. Possiamo intendere la messa in atto di queste precauzioni in modi fra loro discordanti: la retorica dell’isolamento assume significati molto diversi a seconda che la si subisca o la si agisca, e nel secondo caso, che la si agisca per preservare il proprio, oppure per prendersi cura del comune. A seconda che sia conseguenza di un attacco e attuazione di una strategia di difesa da parte del singolo individuo, o una pratica di cura che fonda nella relazionalità il suo procedere.

Vulnerabilità, codipendenza, iperconnessione

In realtà, nel momento in cui le relazioni si interrompono, vengono a galla le vulnerabilità dei nostri modi di stare al mondo, e le intersezioni di queste vulnerabilità, in alcuni casi maggiori di altre (persone disabili, malate, anziane, carcerate, che lavorano nei settori della cura), e il più delle volte legate a ragioni non certo individuali (erosione del welfare, politiche di tagli), che compongono le nostre identità parziali s/conesse lungo posizionamenti geografici, etnici, di genere, di classe e di specie differenziati.

Nessun* è autosufficiente e pienamente “abile” da sol*. Un’etica femminista della cura problematizza perciò sia il concetto di autonomia dei soggetti (di qualunque soggetto) sia quello di dipendenza: siamo tutt* co-dipendent* a diversi livelli, e la dipendenza è parte integrante della vita. La co-dipendenza non è una proprietà dell’essere, o qualcosa che riguarda solo alcun*, ma una condizione dell’essere-in-relazione, e ci riguarda tutt*. Dobbiamo quindi farci carico della debolezza, senza sentirla come conseguenza di un potere che si impone e che ci vuole deboli, ma condividendola, come già una potenza in atto.

Mentre negli ultimi anni si sono costruiti performativamente i confini facendoli diventare qualcosa di materiale, l’infinitamente piccolo, il virus nella sua materialità, per prima cosa ha fatto crollare proprio i confini e continua a forzare. Quello che abbiamo imparato dai disaster movies e dalla cultura popolare – che ha posto la questione solo in termini distopici – è il tema della sopravvivenza, cioè assicurarsi la propria identità, il risveglio di un alba che si leva sulle macerie in cui non è rimasto più nulla e nessuno. Allo stesso tempo l’idea dell’infezione è qualcosa che ci parla bene della congiuntura che stiamo attraversando, ma purtroppo ci limita nel pensare che sia qualcosa che riguarda “il pericolo che viene da un agente esterno”, un virus, probabilmente diffuso da un untore che allo stesso modo viene da fuori (l’animale? Il non-connazionale? Il migrante? Quello del nord? O quello del sud che prova a rientrare?). Proviamo a porci all’opposto, nello spazio dello stare, dello stare insieme e di relazionarci al problema, una prospettiva che non ha una soluzione se non la proposta a pensarci coinvolt* reciprocamente nella responsabilizzazione.

L’iperconnessione planetaria, la proliferazione di reti commerciali, tecniche, logistiche, costituiscono il pianeta come superficie ipersociale di differenze-senza-separabilità che eccede la globalizzazione. Questa impossibilità della separazione ci rende espost*. Più ci vediamo espost*, più cerchiamo l’esistenza di un’esteriorità/alterità in cui collocare il pericolo (e meno capiamo di essere espost* perché già in relazione da sempre).

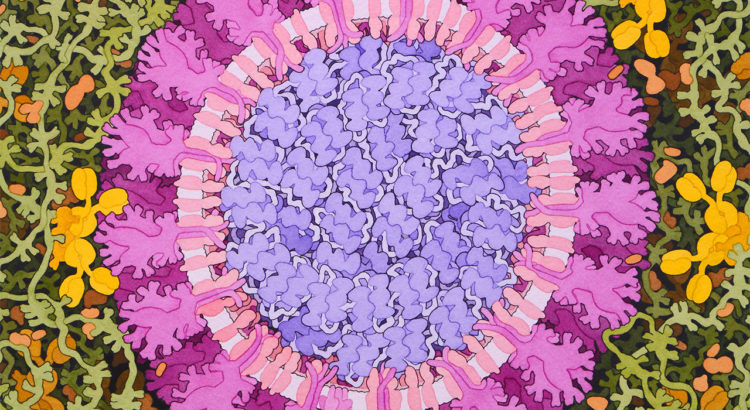

Virus

Pensiamo al rapporto con gli animali non umani: il Coronavirus è una zoonosi, le zoonosi sono pericolosamente aumentate a causa delle condizioni di sfruttamento intensivo e antropocentrico dei viventi nel complesso animal-industriale, e dei conseguenti cambiamenti ecologici, da cui poi derivano tutta una serie di azioni di discriminazione degli animali ma anche di animalizzazione discriminatoria degli umani (vedi Zaia coi Cinesi mangia-topi, e prima Salvini col migrante mangia-piccioni), che da occasionali tendono a diventare strutturali. Certi animali sono classificati come pesti, su certi altri ci si interroga se e come possano essere anche in questi momenti, invece, tutelati (i pets). Altri (ed è la massa dei corpi stipati nei capannoni) restano sullo sfondo, invisibili o invisibilizzati come quasi sempre nel discorso pubblico. E tra pets/pest c’è un piccolo spostamento di consonante attraverso il quale passa tutto un mondo di differenze e stereotipi.

Il trouble non è puntuale, ma congiunturale, e ci obbliga a dove pensare ad un ecosistema in cui la nostra identità non può restare tale e in cui il problema non viene da fuori, ma è legato al capitalismo, i suoi ritmi e la relazione con lo sfruttamento delle risorse, in cui anche noi siamo risorse. Il trouble non ci parla solo dell’infezione, ma anzi, piuttosto, dell’obbligo dell’invenzione di strumenti che rendano sostenibile non la nostra sopravvivenza, ma il coabitare un sistema in cui l’emergenzialità non sarà l’eccezione, e sempre più spesso ci ritroveremo a porci queste domande per affrontare le catastrofi nella nostra quotidianità.

L’emergenza si presenta infatti anche come il dispositivo in cui la catastrofe viene normalizzata, ricondotta a una temporalità non-piú-aliena, irriducibile alla rappresentazione distopica: la catastrofe come esperienza cui prendere parte come esseri (viventi, senzienti, agenti). Facciamo esperienza di questa temporalità altra, di questa eterocronía: nei corridoi di circolazione degli esseri umani (strade e infrastrutture di mobilità) e delle informazioni decifrabili (reti sociali digitali), la gestione dell’epidemia di un virus nuovo e sconosciuto sta diventando una grande palestra per esercizi di pedagogia sociale. Per l’etimologia la parola ‘virus’ significa veleno, per la biologia un virus è una sequenza genica trasportata da un involucro, che si riproduce attraverso le macchine cellulari di organismi che lo ospitano, quindi è innanzitutto un codice, ed è un rumore che si innesta su un segnale, un taglio che si innesta su un flusso. Per l’ecologia sociale che si tesse e disfa ricorsivamente, l’epidemia sarebbe anche una grande opportunità per ripensare politicamente le forme di vita collettive e le relazioni delle persone tra esse e con lo spazio pubblico, immerse in un mondo dove merci, informazioni, popolazioni di esseri umani, animali piante e microbi si spostano con un’intensità e un’estensione storicamente sproporzionate sopra e sotto la superficie della Terra.

Questa interferenza di codice’ che si trasmette mediante i sistemi di organismi diviene quindi la possibilità di pensare, immaginare, praticare, altrimenti, al condizionale, sarebbe l’occasione per smontare ulteriormente il feticcio neoliberale dell’individuo e ripensare la questione del rapporto tra libertà e disciplina dei corpi, del territorio e delle popolazioni. Sarebbe un’occasione per ricostruire un discorso attorno ai diritti sociali, alla salute pubblica, alla giustizia economica, quindi al modo in cui si produce, distribuisce e consuma. Sarebbe un’occasione per prendere atto degli squilibri prodotti dall’industria sugli ecosistemi e intervenire ristrutturando ecologicamente l’approvvigionamento energetico e materiale dell’industria, il ricambio organico che coinvolge biosfera e geosfera. Sarebbe l’occasione per ricostruire forme nuove di solidarietà e di rompere anche quella insopportabile patina di esclusività che caratterizza la vita urbana del nord globale rispetto alle periferie e ai sud del mondo. Sarebbe l’occasione per apprendere qualcosa sulla vulnerabilità umana e sul senso politico ed esistenziale contraddittorio della cura, dell’igiene, della terapia, della profilassi, della conoscenza e modifica del proprio habitat, della sessualità, della cultura e del senso civico in rapporto all’animalità e alla tecnicalità del nostro comune vivere. La pandemia sta infatti mettendo a nudo le condizioni di riproduzione, i rapporti che ne istituiscono il comando, e i limiti asimmetrici che le caratterizzano: l’assalto ai treni degli emigranti residenti nelle città lombarde e le rivolte negli istituti penitenziari, gli stalli nei pronto soccorso, sono gli scandagli delle linee di dominio e vulnerabilità, destinate a mobilitarsi, in qualche caso a saltare in aria.

Dati

Secondo Luciana Parisi e Antonia Majaca, nell’attuale ‘sistema’ socioeconomico, lo stato di eccezione diventa la regola. Gli antecedenti in realtà ci sono, solo che per noi questo evento è una novità. E ci troviamo a dover affrontare faccende che non abbiamo mai affrontato prima, navigando a vista perché le informazioni che abbiamo sono molto manipolate, volatili, evolvono, e spesso si contraddicono. I dati sono, come ci dice Deborah Lupton, anch’essi delle ‘specie compagne’, e come tali richiedono attenzione e responsabilità. Nella difficoltà a trovare il bandolo della matassa (che la matassa non la teniamo in mano solo noi, dovremmo ormai averlo chiaro dopo aver letto Haraway) – lo si cerca sempre con l’idea di poter arrivare ad una fine; piuttosto che stare nel groviglio, continuiamo a moltiplicare le linee di divisione.

In realtà, la scienza delle reti, in quanto studio delle dinamiche strutturali dei sistemi complessi, si sviluppa proprio a partire dal rapporto tra reti sociali e reti biologiche, applicando il linguaggio matematico della teoria dei grafi allo studio delle dinamiche del contagio già a partire almeno dagli anni 60. Se la viralità in quanto fenomeno di marketing o come minaccia informatica si ispira, come ci ricorda Tony Sampson, alla sociobiologia di Dawkins e alla sua nozione di meme, l’applicazione di modelli matematici al contagio è fondativa degli attuali modelli di studio delle scienze sociali computazionali e dei loro modelli. Statistica medica e teorie delle reti forniscono i numeri e le chiavi di lettura, sempre molteplici e cangianti, con cui i media tentano di restituire un senso di prevedibilità.

La riflessione di Giorgio Agamben sull'”emergenza immotivata” per molti è stata fuori luogo perché fallisce il lavoro di contestualizzazione sulla scorta di errate interpretazioni dei dati nel tentativo di offrire un modello prêt-à-penser. Il problema, crediamo, sia far discendere l’applicazione del modello da una riflessione quantitativa piuttosto che qualitativa: per Agamben pensare il governo del contagio come stato d’eccezione è una questione di rapporti numerici (numeri di decessi/età dei contagiati/numero di contagiati) che giustifichino o meno allarmismi e terrore panico, ma non ha offerto nessuna mappa per la situazione concreta in cui ci troviamo oggi. Dunque piuttosto che muoverci sulle linee di confine che s/compaiono nelle loro codificazioni e localizzazioni, sarebbe più utile pensare con il caos che un virus è capace di generare all’interno di un corpo e nelle interpretazioni dei dati che esso produce. Nelle cose che leggiamo, nelle mappe che osserviamo, nei grafici che interpretiamo, le letture dei dati restano in parallelo con le voci dei corpi, inseguono una visione onnicomprensiva, dall’alto, che però hanno già perso nel momento in cui visualizzano. I dati non raccontano delle storie, ma ci vengono posti come mappe e numeri del contagio per costruire le metriche della paura e le zone di confine. Per questo ci piace molto la sperimentazione di Art is Open Source (Salvatore Iaconesi e Oriana Persico), A song for Corona, che mostra come questi numeri, posti con il carattere della scientificità, in realtà sono cose che in composizione possono fare cose, ma diverse e anche improduttive come la musica.

Ritmo/Produttività

Esattamente come il giorno dopo un attentato, all’inizio si è provato a ripetere la retorica del “non bisogna fermarsi”, ma fino ad ora ciò che non si è fermato è il capitale, obbligandoci anche a dover lavorare da casa, e il maggior affanno è quello di rassicurare la “monocultura del turismo”, mentre allo sciopero dell’8 Marzo viene imposto l’obbligo allo stop (rideclinato anche in quel caso in una pratica affermativa di cura nel fermarsi). Anche noi, che ci fermiamo fuori dai ritmi del produttivismo dell’accademia per pensare insieme, ci stiamo ponendo il problema di come stare insieme. E forse invece faremmo proprio bene a chiederci non come sopravvivere alla nostra velocità, ma come procedere insieme lentamente, perché va bene fermarsi, rallentare, posporre, rimandare, soprattutto per le cose che facciamo insieme per trasformare il mondo (pensiamo ai dati sull’inquinamento). Imporcela come pratica, soprattutto se la nostra quotidianità sarà nelle sfide della catastrofe e davanti ai nostri corpi.

Da questo punto di vista, il virus appare come una articolazione ‘scalare’, o una narrativa che si muove attraverso, e che connette, dimensioni diverse. Ma come tutte le tecniche, il virus è anche uno specchio. Ci rimanda qualcosa di noi. Attraverso di esso ci percepiamo. E vediamo in atto dinamiche e velocità spesso molto diverse tra loro. Vediamo i messaggi ufficiali, le esortazioni a stare in casa, ma allo stesso tempo a non fermarsi (attraverso il lavoro telematico o nel ritmo incessante delle fabbriche), coesistere con un clima generale di chiusura e di stallo, la sensazione di un fermarsi, o almeno di un rallentare, che è necessario, inevitabile. Lo specchio-virus ci sta dicendo quindi che abbiamo un problema non risolto di velocità: non si riesce a trovare un ritmo. Non riusciamo a mediare tra gli opposti dell’azione continua, e della necessità (quasi del desiderio) della stasi. O perlomeno tra una frenesia dominante e una calma emergente. Questo problema ritmico si manifesta nei corpi biologici ma anche tra le soggettività, ad esempio tra chi finalmente ‘coglie l’occasione’ per rilassarsi e dedicarsi alle cose che ama, e chi proprio ora deve per forza aumentare la velocità (e la precarietà) del proprio lavoro. Sono delle connessioni che saltano.

Il virus sta portando alla luce questo mancato coordinamento: essendo una forza di disfacimento e ri-organizzazione, il ritmo stesso (inteso proprio nel senso di suono, musica, danza) è, del resto, un virus; una corrente galvanizzatrice che scorre tra corpi umani, animali e tecnologici, animati e inanimati, organici e inorganici, dissolvendone le organizzazioni solide e rimodellandone gli scambi fluidi. E con una danza, che sembra più che altro una lotta, stiamo reagendo al virus: contrastandolo, cercando di contenerlo, di prevederne l’andamento, e soprattutto di rallentare la temuta velocità con cui fa salire i numeri dei nostri grafici. Una coreografia mancata, a molto più di un metro di distanza e oltre i baci e gli abbracci non dati.

Questo lega profondamente la riflessione che facciamo oggi, con quella sul versante opposto della stessa medaglia, sul tema dell’autoimmunità. Questo corpo ormai infetto che si affannava a proteggersi dalla minaccia esterna ha ora a che fare con una risposta autoimmune che tenta di disgregarne il tessuto sociale. Un corpo autoimmune è costretto a ripensarsi in una relazione caotica con se stesso, ma in questo specifico conflitto ha anche opportunità di riconoscersi nelle sue fragilità e prendersene cura. Se le cause di questa risposta autoimmune sono da ricercare nelle continue politiche di privatizzazione dei sistemi sanitari, piuttosto che nel virus in sé, allora è necessario politicizzare il virus distinguendo la cura dalla ripresa delle funzioni. Il corpo non si ferma ma continua ad essere malato perché la responsabilità della sua salute ricade sui suoi tessuti più vulnerabili.

Ritirarsi senza sottrarsi

Crediamo però che in questo sforzo di pensare insieme dobbiamo fare lo sforzo ulteriore di immaginare come si esce insieme e come queste pratiche siano sostenibili insieme, affinché sia sostenibile per tutt* (nelle differenze di ognun*, uman* e non). Quindi, ancora, la questione della sopravvivenza non è solo per chi tra noi ha un corpo abile, perché anche questi cederanno sotto il peso della malattia, del dovere, della cura delegata alla singola persona, perché prima o poi anche noi saremo corpi esterni di un corpo sociale in qualche modo. Dobbiamo capire come si costruiscono pratiche collettive di cura, come accettare i nostri limiti e fallacie, come resistere allo smart working (che occupa il nostro tempo libero, invece che liberarci dallo spazio confinato del luogo di lavoro), ma anche come resistere alla paura e alle passioni tristi che non ci permettono di liberare il desiderio di pensare e fare cose insieme. Abbiamo bisogno di tutti i nostri corpi (in qualche modo) – da sempre e ancora parziali – sani, vivi, per

essere in grado di resistere, e di tutte le nostre intelligenze per essere in grado di inventare. Cerchiamo dunque di non “cedere”, sottrarci, nasconderci, chiuderci perché ci viene imposto di contenere i nostri corpi, ma rispondiamo alla produzione dei corpi (ancora interi, ancora soli) contenuti con la capacità di mantenere i corpi aperti in questo tempo chiuso: re-cediamo, facciamoci(da) parte, lasciamo spazio ad altre forme di agenzialità senza pensarle in termini di invasione di campo, diamo loro credibilità senza sottovalutarle, adoperiamo le cautele del caso, se è il caso, perché sdrammatizzare e drammatizzare sono due facce della stessa medaglia, ed entrambe ignorano i punti di mezzo, i con- del vivere.