(trad. di Beatrice Ferrara, con il permesso dell’autrice, di una verisone ridotta di On Difference Without Separability, pubblicato originariamente in inglese per il catalogo della 32esima Biennale d’arte di San Paolo ‘Incerteza Viva’. Nata in Brasile)

La risposta degli stati europei alla “crisi dei rifugiati”, che è il risultato delle più recenti guerre del Capitale Globale (cioè dei conflitti locali e regionali per il controllo delle risorse naturali), rende evidente con quanta efficacia la grammatica e il lessico razziali funzionino da descrittori etici. Se i cittadini non avessero dichiarato apertamente la loro paura di fronte alla nuova ondata di “stranieri” in arrivo, sarebbe stato più difficile per gli stati giustificare la costruzione di muri e la messa in atto di programmi di deportazione a contenimento delle centinaia di migliaia di persone che fuggono dai conflitti armati inMedio Oriente e in tutto il continente africano. Questo perché, all’interno di quel racconto che vuole l’“Altro” come pericoloso e immeritevole – il “Terrorista Musulmano” camuffato da rifugiato (siriano) e l’Africano “che muore di fame” camuffato da richiedente asilo – è proprio la differenza culturale a supportare certe dichiarazioni di insicurezza, che di fatto minano il diritto al riconoscimento della protezione che rientra nel quadro dei diritti umani e così facendo avallano il dispiegamento dell’apparato securitario europeo.

Dagli inizi del XX secolo, le articolazioni della differenza culturale nel testo moderno hanno aggiunto un significante scientifico sociale volto a limitare l’ampiezza della nozione etica di umanità. […] Un programma etico-politico che non voglia riprodurre la violenza del pensiero moderno dovrà ripensare la socialità ab extra del testo moderno. Questo perché solo la fine del mondo così come lo conosciamo, io credo, può annullare il processo tramite cui, attraverso le differenze culturali, alcuni collettivi umani sono prodotti in quanto “stranieri” ed “estranei” con attributi morali fissi e inconciliabili. A questo scopo, è necessario liberare il pensiero dalla morsa della certezza e abbracciare il potere dell’immaginazione di creare a partire da impressioni poco chiare e confuse, o incerte; quelle che Kant (1724-1804) riteneva fossero inferiori rispetto a quanto viene invece prodotto usando gli strumenti formali dell’Intelletto. Una concezione del mondo nutrita dall’immaginazione ci ispirerebbe a ripensare la socialità senza le fissità astratte prodotte dall’Intelletto e senza la parziale o totale violenza che queste autorizzano contro gli “Altri” culturali (non-bianchi/non-Europei) e fisici (più-che-umani).

Il pensiero del mondo

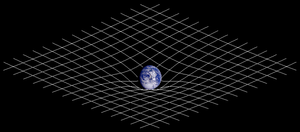

E se, invece del Mondo Ordinato, potessimo immaginare il ‘Mondo come un Plenum’, una composizione infinita in cui la singolarità di ogni esistente è contingente rispetto al suo stesso divenire una possibile espressione di tutti gli altri esistenti, con cui è in correlazione al di là dello spazio e del tempo? Da diversi decenni, ormai, gli esperimenti di fisica delle particelle portano a scoperte che stupiscono sia gli scienziati che la gente comune, suggerendo che le componenti fondamentali di tutto, di ogni cosa, siano proprio questo: il divenire attuale (nello spazio-tempo) del virtuale (le particelle subatomiche), che è anche una ricomposizione di ogni altra cosa. Da diversi decenni, ormai, i risultati controintuitivi degli esperimenti di fisica delle particelle hanno avallato descrizioni del Mondo con caratteristiche – l’indeterminazione e la non-località – che violano i parametri della certezza. Si tratta di esperimenti che, vorrei suggerire, ci invitano a immaginare il sociale senza le distinzioni mortali e i dispositivi (ri)ordinanti dell’Intelletto.

Qual è la posta in gioco? A cosa dovremo rinunciare per poter dar libero sfogo alla radicale capacità creativa dell’immaginazione, traendone il necessario per portare a termine il compito di pensare Il Mondo diversamente? Né più né meno che questo: un cambiamento radicale nella maniera in cui trattiamo la materia e la forma […]. Fin dall’epoca del consolidamento del programma kantiano, cioè fin dal post-Illuminismo, la fisica ha fornito dei modelli per lo studio scientifico delle condizioni umane […]. Sfortunatamente, però, tali modelli hanno avuto tanto riscontro proprio perché questi scritti sull’umano in quanto cosa sociale si basano sulle stesse prese di distanza dalla filosofia medioevale che avevano già supportato i filosofi moderni nel proporre le loro teorie della conoscenza attraverso la certezza, ovvero cause efficienti e dimostrazione matematica, le quali sono anche il fondamento del testo moderno. La grammatica razziale che si è attivata nelle reazioni al flusso di rifugiati verso l’Europa non è che una reiterazione del testo moderno. Non solo transborda in rivendicazioni di certezza; più ancora, le sue presunzioni di verità si sorreggono sugli stessi pilastri – separabilità, determinazione e sequenzialità – che i filosofi moderni avevano costruito per sostenere il loro programma di conoscenza.

Guardando da vicino la grammatica razziale, è possibile individuare due fasi distinte. La prima corrisponde alla fase di inquadramento iniziale delle scienze della vita da parte di George Cuvier (1769-1832): qui per la prima volta si presenta la Vita in quanto causa efficiente e causa finale delle cose viventi. Più tardi, nel XIX secolo, dopo la pubblicazione delle descrizioni di Darwin (1809-1882) della Natura vivente, all’interno delle quali la differenziazione emerge in quanto risultato di un principio razionale, una causa efficiente che opera nel tempo attraverso la forza, cioè la Selezione Naturale,

o come risultato di una lotta per l’esistenza, la scienza della vita avrebbe patrocinato un vero e proprio programma per la conoscenza dell’esistenza umana, ovvero l’antropologia del XIX secolo, cioè la scienza dell’uomo. In aggiunta ai tratti esterni, che venivano già usati nella mappatura della Natura in Storia Naturale, gli auto-proclamatisi scienziati delle scienze dell’uomo svilupparono anche i propri strumenti particolari; strumenti matematici come l’indice facciale per misurare i corpi umani, che divenne la base per la descrizione e classificazione degli attributi mentali umani, tanto morali quanto intellettuali, su una scala che si diceva servisse a registrare il grado di sviluppo culturale.

o come risultato di una lotta per l’esistenza, la scienza della vita avrebbe patrocinato un vero e proprio programma per la conoscenza dell’esistenza umana, ovvero l’antropologia del XIX secolo, cioè la scienza dell’uomo. In aggiunta ai tratti esterni, che venivano già usati nella mappatura della Natura in Storia Naturale, gli auto-proclamatisi scienziati delle scienze dell’uomo svilupparono anche i propri strumenti particolari; strumenti matematici come l’indice facciale per misurare i corpi umani, che divenne la base per la descrizione e classificazione degli attributi mentali umani, tanto morali quanto intellettuali, su una scala che si diceva servisse a registrare il grado di sviluppo culturale.

La seconda fase risale al XX secolo, quando, poco sorprendentemente, Franz Boas (1858-1942), un fisico convertitosi in antropologo, introduce un importante cambiamento nella conoscenza della condizione umana, asserendo che sono gli aspetti sociali, piuttosto che quelli biologici, i veri responsabili delle variazioni dei contenuti mentali (morali e intellettuali). Così facendo, egli mette insieme una nozione della differenza culturale che ha un aspetto sia temporale che spaziale. Secondo Boas […] sono le “forme” culturali e non quelle fisiche a spiegare le visibili differenze mentali (morali e intellettuali). La scuola di antropologia inaugurata sulla scia del lavoro di Boas, cioè l’antropologia culturale, segnava un significativo cambiamento metodologico, cioè una presa di distanza da una visione etnocentrica della differenza umana, che risuona fortemente con un altrettanto grande cambiamento verificatosi nel campo della fisica, ovvero l’introduzione del principio di relatività di Einstein. […]

Nella seconda  metà del secolo, ovvero alla metà degli anni Settanta, ritroviamo la fisica delle particelle nel lavoro del filosofo francese Michel Foucault; lavoro che avrebbe aperto nuove strade al pensiero critico. Foucault, per esempio, traccia una distinzione tra un modus operandi tipico del potere giuridico-politico, che ricorda le leggi sul moto di Newton per quanto attiene agli eventi relativi ai corpi più grandi, e quella che lui chiama la ‘microfisica del potere’, che lavora principalmente attraverso il linguaggio (o discorso) e le istituzioni. In questa teoria, il sapere/potere è produttivo, ovvero produce i propri soggetti e i propri oggetti, e opera al livello del desiderio; cosa, questa, che ricorda molto gli esperimenti della meccanica quantistica, che hanno ispirato il principio d’indeterminazione di Heisenberg, i quali mostrano come sia l’apparato a determinare gli attributi delle particelle sotto osservazione.

metà del secolo, ovvero alla metà degli anni Settanta, ritroviamo la fisica delle particelle nel lavoro del filosofo francese Michel Foucault; lavoro che avrebbe aperto nuove strade al pensiero critico. Foucault, per esempio, traccia una distinzione tra un modus operandi tipico del potere giuridico-politico, che ricorda le leggi sul moto di Newton per quanto attiene agli eventi relativi ai corpi più grandi, e quella che lui chiama la ‘microfisica del potere’, che lavora principalmente attraverso il linguaggio (o discorso) e le istituzioni. In questa teoria, il sapere/potere è produttivo, ovvero produce i propri soggetti e i propri oggetti, e opera al livello del desiderio; cosa, questa, che ricorda molto gli esperimenti della meccanica quantistica, che hanno ispirato il principio d’indeterminazione di Heisenberg, i quali mostrano come sia l’apparato a determinare gli attributi delle particelle sotto osservazione.

Per secoli quindi, come mostrano questi esempi, gli sviluppi nella fisica moderna, nella relatività e nella meccanica quantistica sono stati cruciali nello sviluppo di approcci teorici e metodologici allo studio delle questioni economiche, giuridiche, etiche e politiche, che hanno al contempo prodotto e reiterato la differenza umana. Sfortunatamente, comunque, questi approcci non hanno fino ad ora ispirato a immaginare la differenza senza la separabilità, sia essa spazio-temporale, come nei collettivi culturali di Boas, o formale, come nel soggetto prodotto discorsivamente di cui parla Foucault. Anzi, prevedibilmente, questi approcci hanno ulteriormente rafforzato un’idea della cultura, e dei contenuti mentali cui essa si riferisce, in quanto espressioni di una fondamentale separazione fra i collettivi umani in termini di nazionalità, etnicità e identità sociale (di genere, sessuale, razziale).

Il mondo correlato

Nelle recenti risposte europee alla “crisi dei rifugiati” si vede come la differenza culturale descriva un presente globale impantanato nella paura e nell’incertezza: l’identità etnica lo fa attraverso affermazioni che servono a definire l’“Altro” minaccioso, cioè quanti cercano asilo in Europa fuggendo dalle guerre nel Medio Oriente, dai disordini politici in Africa orientale e nel Nord Africa e dai conflitti innescati dalla lotta per lo sfruttamento delle risorse naturali in Africa occidentale. In Brasile, intanto, questo stesso processo si vede in atto nei tentativi di impeachment della Presidente Dilma Rousseff da parte di quanti scagliano attacchi morali contro chi ha recentemente visti riconosciuti i propri diritti sulla base della propria identità (di genere, sessuale, razziale e religiosa). In entrambi i casi, la differenza culturale è la base d’appoggio di un discorso morale basato sul principio della separabilità. Secondo questo principio, il sociale è un tutto costituito da parti formalmente separate. Ognuna di queste parti è una forma sociale e anche un insieme di unità storico-geografiche separate e, in quanto tale, ha un certo grado di differenza rispetto alla nozione etica di umanità, la quale è identificata con le caratteristiche particolari dei collettivi umani bianchi europei.

E se, invece del Mondo Ordinato, immaginassimo ogni esistente (umano e più-che-umano) non come una forma separata che si relaziona alle altre attraverso la mediazione delle forze, ma come un’espressione singolare sia di ogni altro esistente che del tutto correlato in cui esiste e che essa stessa è? Se, invece di guardare alla fisica quantistica alla ricerca di modelli concettuali per ulteriori analisi scientifiche o critiche del sociale, ci concentrassimo sulle sue scoperte più disturbanti, come per esempio la non-località (come principio epistemologico) e la virtualità (come descrittore ontologico), prendendole come descrittori poetici, ovvero come indicatori dell’impossibilità di comprendere l’esistenza attraverso strumenti concettuali che non possono far altro che riprodurre la separabilità, e i suoi complici, cioè determinazione e sequenzialità? […]

[I]l principio di non-località getta le basi per una forma di pensiero che non ricalchi le basi metodologiche e ontologiche del soggetto moderno, cioè linearità temporale e separazione spaziale. Violando questi inquadramenti dello spazio e del tempo, la non-località ci permette di immaginare la socialità in un modo che, pur tenendo conto della differenza, non presuppone la separabilità, la determinazione e la sequenzialità, i tre pilastri ontologici che sostengono il pensiero moderno. Nell’universo non-locale, né la dislocazione (il movimento nello spazio) né la relazione (la connessione fra cose spazialmente separate) possono descrivere ciò che accade, perchè le particelle correlate (cioè ogni singola particella esistente) esistono l’una con l’altra, senza spazio-tempo […]. Quello che la non-località rende evidente è che c’è una realtà più complessa in cui ogni cosa ha sia un’esistenza attuale (spazio-tempo) che un’esistenza virtuale (non-locale). Se è così, allora perché non concepire l’esistenza umana nello stesso modo? Perché non assumere che al di là delle loro condizioni fisiche di esistenza (corporee e geografiche), nelle loro costituenti fondamentali, a livello subatomico, gli umani esistano in correlazione con ogni altra cosa (animata e inanimata) nell’universo? Perché non concepire le differenze umane – quelle che gli antropologi e i sociologi del XIX e del XX secolo avevano selezionato come descrittori umani fondamentali – come effetti tanto delle condizioni spazio-temporali quanto di un programma di conoscenza modellato sulla fisica newtoniana (antropologia del XIX secolo) e einsteiniana (conoscenza sociale scientifica del XX secolo), in cui la separabilità è il principio ontologico privilegiato? Senza separabilità, la differenza fra i gruppi umani e fra le entità umane e quelle non-umane regge ben poco, sia in quanto principio descrittivo che sul piano etico. Questo perché, dice la non-località, al di là delle superfici su cui è iscritta la nozione dominante di differenza, tutto nell’universo coesiste nel modo in cui l’ha descritto Leibniz (1646-1716), ovvero come espressione singolare di ogni altra cosa che è nell’universo. Senza separabilità, la conoscenza e il pensiero non possono più essere ridotti alla determinazione, come era nella distinzione cartesiana tra corpo e mente (in cui è quest’ultima ad avere il potere di determinare) o nella riduzione formale kantiana della conoscenza a un tipo di causalità efficiente. Senza separabilità, la sequenzialità (il principio onto-epistemologico di Hegel) non può più rendere conto dei tanti, diversi modi esistenza degli umani nel mondo, perché l’auto-determinazione ha un’area di applicazione (spazio-tempo) ben ristretta. Quando è la non-località a guidarci nell’esercizio di immaginare l’universo, la differenza diviene non la manifestazione di un irrisolvibile (e)straniamento, ma l’espressione di una correlazione elementare. In altre parole, quando il sociale riflette il Mondo Correlato, la socialità non è né la causa né l’effetto delle relazioni che riguardano esistenti separati, ma l’incerta condizione all’interno della quale ogni cosa che esiste è un’espressione singolare di ogni altro esistente attuale-virtuale.

Postfazione

di Tiziana Terranova

Denise Ferreira Da Silva è filosofa, artista, poeta di origine brasiliana, al momento docente universitaria presso la University of British Columbia a Vancouver, Canada, dove dirige l’Institute of Gender, Race, Sexuality and Social Justice, e in precedenza anche docente presso la University of California, San Diego e il Queen Mary College, University of London. La sua ricerca include campi come gli studi critici sulla razza e l’etnicità, la teoria femminista, la teoria critica legale, la teoria politica, la filosofia morale,glo studi postcoloniali e studi latino-americani e caraibici. La sua monografia Toward a Global Idea of Race (University of Minnesota Press, 2007) è un fondamentale e innovativo lavoro filosofico sul ruolo di quella che definisce l’ ‘analitica della razza’ e il suo ‘arsenale’ nella costituzione del soggetto moderno e del ruolo della differenza razziale nella costituzione dello spazio globale.

Particolarmente importante per la ricerca della TRU ci appare il suo lavoro sulla cosiddetta ‘socio-logica della razza’, una critica della sociologia della spazializzazione della differenza culturale che è sussunta e anche riscritta dalle tecnologie di social networking e algoritmi di deep learning; e la sua elaborazione del rapporto tra concezioni del mondo e della materia elaborate dalla fisica e pensiero filosofico e sociologico delle relazioni razziali.

Il saggio qui tradotto con il pernesso dell’autrice elabora la nozione fondamentale della ‘differenza senza separabilità’ a partire dalla considerazione delle corrispondenze e differenze tra paradigmi della fisica (newtoniana, einsteniana, quantistica) e concezione della differenza culturale, aprendo al potere dell’immaginazione per una interpretazione poetico-politica del pensiero scientifico dei nostri modelli di socialità. La sua idea di ‘mondo correlato’ che riprende il pensiero leibniziano del mondo come plenum e lo innesta poeticamente e immaginativamente con la fisica quantistica risuona con la tensione ella TRU a cercare una contaminazione critica e poetica tra studi postcoloniali e studi sulla tecnoscienza.

A Denise Ferreira Da Silva e al suo Toward a Global Idea of Race sarà dedicato un incontro organizzato dall Technoculture Research Unit e dal Centro Studi Postcoloniali e di Genere dell’Università di Napoli L’Orientale presso l’Istituto di Studi Filosofici di Napoli come parte della serie di incontri ‘Postcoloniale, queer e femminista: percorsi di lettura per una vita nonfascista’. Le date precise degli incontri verranno annunciate di questo blog.

Tutto questo nella serie, purtroppo, scompare: da una parte, Difred è progressivamente trasformata in un’eroina dall’ego forte in un crescendo di azioni che ne risaltano la volontà di ribellione, come già era accaduto nel film. Sullo schermo, cosa per nulla secondaria, Difred si chiama June

Tutto questo nella serie, purtroppo, scompare: da una parte, Difred è progressivamente trasformata in un’eroina dall’ego forte in un crescendo di azioni che ne risaltano la volontà di ribellione, come già era accaduto nel film. Sullo schermo, cosa per nulla secondaria, Difred si chiama June

Difred vede tutti quelli intorno a sé come sagome: Serena Joy, la moglie del Comandante, le sembra un’etichetta di prodotti per capelli, il Comandante un’acquaforte di propaganda, Luke, il marito da cui con la figlia è stata forzatamente separata tentando la fuga da Galaad, una litografia pubblicitaria, le altre ancelle una fantasia di pastorelle olandesi su una tappezzeria; persino Nick, la Guardia personale del Comandante con cui Difred ha una relazione, è descritto come un idolo di cartone. In questo susseguirsi di quadri sempre uguali si staglia anche la silhouette rossa di Difred, che di sé ci fornisce pochissimi tratti, e che – ma solo nel libro – non ci rivela mai il suo nome: chiusa dentro una stanza-cella dove assiste alla vita da una finestra, Difred non riesce a ricordare com’è lei vista da fuori, ormai spossessata della propria identità dallo sguardo costante degli Occhi – le spie di regime disseminate dappertutto.

Difred vede tutti quelli intorno a sé come sagome: Serena Joy, la moglie del Comandante, le sembra un’etichetta di prodotti per capelli, il Comandante un’acquaforte di propaganda, Luke, il marito da cui con la figlia è stata forzatamente separata tentando la fuga da Galaad, una litografia pubblicitaria, le altre ancelle una fantasia di pastorelle olandesi su una tappezzeria; persino Nick, la Guardia personale del Comandante con cui Difred ha una relazione, è descritto come un idolo di cartone. In questo susseguirsi di quadri sempre uguali si staglia anche la silhouette rossa di Difred, che di sé ci fornisce pochissimi tratti, e che – ma solo nel libro – non ci rivela mai il suo nome: chiusa dentro una stanza-cella dove assiste alla vita da una finestra, Difred non riesce a ricordare com’è lei vista da fuori, ormai spossessata della propria identità dallo sguardo costante degli Occhi – le spie di regime disseminate dappertutto. è un miscuglio di romanzo epistolare, memoir, critica d’arte, pamphlet politico, scritto quasi interamente in prima persona, che prende avvio da una cena di lavoro in cui Chris-personaggio, come nella vita al fianco del marito accademico Sylvère in qualità di “moglie di” (nonostante abbia già scritto diversi testi e combatta per il suo riconoscimento come cineasta sperimentale), conosce Dick e se ne infatua all’istante. Nel libro, Dick è un professore universitario in cui si è riconosciuto, prendendone subito le distanze, il sociologo e mediologo Dick Hebdige, che sullo schermo diventa invece un artista minimalista (interpretato da Kevin Bacon) ispirato a Donald Judd

è un miscuglio di romanzo epistolare, memoir, critica d’arte, pamphlet politico, scritto quasi interamente in prima persona, che prende avvio da una cena di lavoro in cui Chris-personaggio, come nella vita al fianco del marito accademico Sylvère in qualità di “moglie di” (nonostante abbia già scritto diversi testi e combatta per il suo riconoscimento come cineasta sperimentale), conosce Dick e se ne infatua all’istante. Nel libro, Dick è un professore universitario in cui si è riconosciuto, prendendone subito le distanze, il sociologo e mediologo Dick Hebdige, che sullo schermo diventa invece un artista minimalista (interpretato da Kevin Bacon) ispirato a Donald Judd

Il 22 e il 23 giugno di quest’anno, cioè qualche giorno fa, si è tenuto a Chicago il primo

Il 22 e il 23 giugno di quest’anno, cioè qualche giorno fa, si è tenuto a Chicago il primo

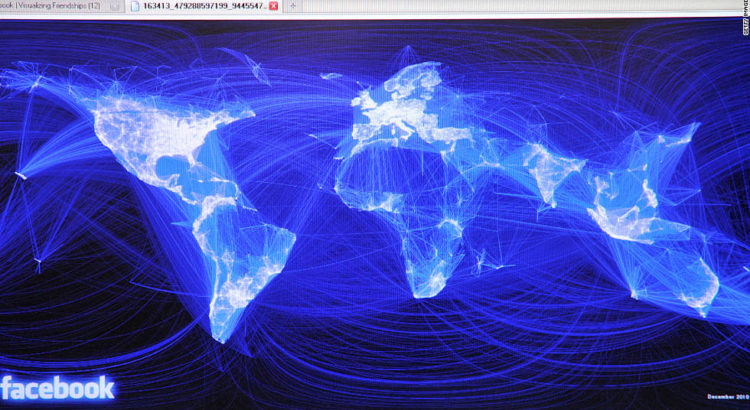

E’ questa combinazione di abitudine e rottura continua dell’abitudine che apre la possibilità dell’intrinseco nomadismo degli utenti – sempre sul punto potenzialmente di sfuggire alla piattaforma (per esempio nel modo in cui gli under-25 sono fuggiti da Facebook verso Whatsapp o Instagram costringendo Facebook a riacchiapparli comprando anche queste piattaforme). Questa popolazione è sì inevitabilmente radicata nella materialità biologica dei processi della specie (si riproduce, vive, muore), ma si presenta al sovrano dei social soprattutto come insieme di identità algoritmiche, struttura dinamica di relazioni (inter-relazionalità) e flussi di condivisioni soggetti alla temporalità dell’evento (il feed). Questa struttura dinamica è il tessuto o medium o ambiente che sostiene la circolazione di quella che non possiamo più genericamente chiamare informazione. Cosa viene condiviso nei social si presenta da un lato come elementi definiti (nel senso che è possibile identificarli attraverso un numero), ma anche forze fluide e differenziate. Da un lato foto, articoli, pagine, grafici, citazioni, commenti, post, mi piace, condivisioni, luoghi, aziende, somme di denaro etc, dall’altro e contemporaneamente flussi di opinioni, idee, credenze, desideri, avversioni, affetti, attitudini, preferenze emozioni e azioni espressi con forza variabile (in modo più o meno intenso). Questa enorme circolazione di flussi di soggettivazione a cui corrispondono delle quantità sociali che chiamiamo ‘dati’ ha ormai spiazzato completamente il vecchio modello basato sul broadcasting.

E’ questa combinazione di abitudine e rottura continua dell’abitudine che apre la possibilità dell’intrinseco nomadismo degli utenti – sempre sul punto potenzialmente di sfuggire alla piattaforma (per esempio nel modo in cui gli under-25 sono fuggiti da Facebook verso Whatsapp o Instagram costringendo Facebook a riacchiapparli comprando anche queste piattaforme). Questa popolazione è sì inevitabilmente radicata nella materialità biologica dei processi della specie (si riproduce, vive, muore), ma si presenta al sovrano dei social soprattutto come insieme di identità algoritmiche, struttura dinamica di relazioni (inter-relazionalità) e flussi di condivisioni soggetti alla temporalità dell’evento (il feed). Questa struttura dinamica è il tessuto o medium o ambiente che sostiene la circolazione di quella che non possiamo più genericamente chiamare informazione. Cosa viene condiviso nei social si presenta da un lato come elementi definiti (nel senso che è possibile identificarli attraverso un numero), ma anche forze fluide e differenziate. Da un lato foto, articoli, pagine, grafici, citazioni, commenti, post, mi piace, condivisioni, luoghi, aziende, somme di denaro etc, dall’altro e contemporaneamente flussi di opinioni, idee, credenze, desideri, avversioni, affetti, attitudini, preferenze emozioni e azioni espressi con forza variabile (in modo più o meno intenso). Questa enorme circolazione di flussi di soggettivazione a cui corrispondono delle quantità sociali che chiamiamo ‘dati’ ha ormai spiazzato completamente il vecchio modello basato sul broadcasting. Qui però è anche dove il populismo di piattaforma differisce dal populismo novecentesco identificato da Negri e si avvicina a quello più recente (pensiamo alla centralità del blog di Grillo nel movimento 5 stelle). Il leader infatti è definito secondo il modello dell’amministratore della pagina (che a sua volta deve molto a forme precedenti di virtual communities e in particolare al lavoro volontario degli amministratori delle piattaforme di giochi online). Per Zuckerberg, i gruppi vivono perché ci sono dei leaders/amministratori, il cui lavoro affettivo, relazionale, ma anche tecnico nella gestione di gruppi che possono anche sfiorare il milione di iscritti, è ritenuto responsabile della esistenza e persistenza e vitalità del gruppo. Il grande popolo globale di Facebook che si presenta nella forma di reti personali non è sufficiente di per se per costituire quella nuova grande global community, che è il sogno di ricostituire la società (post)civile all’interno del governo della piattaforma.

Qui però è anche dove il populismo di piattaforma differisce dal populismo novecentesco identificato da Negri e si avvicina a quello più recente (pensiamo alla centralità del blog di Grillo nel movimento 5 stelle). Il leader infatti è definito secondo il modello dell’amministratore della pagina (che a sua volta deve molto a forme precedenti di virtual communities e in particolare al lavoro volontario degli amministratori delle piattaforme di giochi online). Per Zuckerberg, i gruppi vivono perché ci sono dei leaders/amministratori, il cui lavoro affettivo, relazionale, ma anche tecnico nella gestione di gruppi che possono anche sfiorare il milione di iscritti, è ritenuto responsabile della esistenza e persistenza e vitalità del gruppo. Il grande popolo globale di Facebook che si presenta nella forma di reti personali non è sufficiente di per se per costituire quella nuova grande global community, che è il sogno di ricostituire la società (post)civile all’interno del governo della piattaforma.

che alla fine segnano i processi di scrittura, mi ritrovo contemporeamente a leggere per la prima volta un testo del 2007 della teorica brasiliana

che alla fine segnano i processi di scrittura, mi ritrovo contemporeamente a leggere per la prima volta un testo del 2007 della teorica brasiliana

ione del libro, a chiarire, “Ospitata da Orlando, il Server del centro Documentazione delle Donne di Bologna, LLI avrà il suo inizio ufficiale nel novembre ’96 col proposito di facilitare, tra l’altro, la diffusione di informazioni tra diverse realtà del movimento lesbico italiano e stabilire connessioni stabili tra singole e gruppi”. In realtà la lista si trasforma molto presto in un primo esperimento di cyber socializzazione che precede la nascita delle community, dei forum e e un’era giurassica prima di Guapa, Brenda e le altre hook up apps.

ione del libro, a chiarire, “Ospitata da Orlando, il Server del centro Documentazione delle Donne di Bologna, LLI avrà il suo inizio ufficiale nel novembre ’96 col proposito di facilitare, tra l’altro, la diffusione di informazioni tra diverse realtà del movimento lesbico italiano e stabilire connessioni stabili tra singole e gruppi”. In realtà la lista si trasforma molto presto in un primo esperimento di cyber socializzazione che precede la nascita delle community, dei forum e e un’era giurassica prima di Guapa, Brenda e le altre hook up apps. e la profezia di un processo creativo che produceva nuovi cyber-terreni di sfida alle politiche identitarie, quando queer era ancora solo una parolaccia. E noi eravamo lì, invitate da Katia, che ci regalava una spilla con una zebra e un unicorno che limonavano, la sfida di uno nuovo terreno di incontro tra il lesbismo storicamente separatista e il transfemminismo queer.

e la profezia di un processo creativo che produceva nuovi cyber-terreni di sfida alle politiche identitarie, quando queer era ancora solo una parolaccia. E noi eravamo lì, invitate da Katia, che ci regalava una spilla con una zebra e un unicorno che limonavano, la sfida di uno nuovo terreno di incontro tra il lesbismo storicamente separatista e il transfemminismo queer.

L’artista, in collaborazione con la giornalista americana Annalee Newitz che lo ha aiutato a interpretare i dati, ha utilizzato per il sonoro della sua installazione le frasi che molto probabilmente alcune AI insubordinate hanno usato per chiacchierare fra loro oppure provando a contattare le (poche) utenti donne realmente iscritte – peraltro le frasi più usate dalle fembot per attaccare bottone, e che, avendo fatto insospettire alcuni utenti per la loro meccanicità, hanno portato all’avvio di un’inchiesta. Il sonoro di Do you like cyber proviene da tre speaker parametrici che, a differenza dei normali speaker, emettono il suono direzionandolo in modo preciso – caratteristica utile, per esempio, per la trasmissione di messaggi in luoghi circoscritti di aree affollate e dunque per usi di pubblica sicurezza o commerciali –, così che, rimbalzando sulle pareti, questo crei un effetto di straniamento rendendo difficile identificarne l’origine. Da chi vengono questi messaggi? A chi sono realmente indirizzati?

L’artista, in collaborazione con la giornalista americana Annalee Newitz che lo ha aiutato a interpretare i dati, ha utilizzato per il sonoro della sua installazione le frasi che molto probabilmente alcune AI insubordinate hanno usato per chiacchierare fra loro oppure provando a contattare le (poche) utenti donne realmente iscritte – peraltro le frasi più usate dalle fembot per attaccare bottone, e che, avendo fatto insospettire alcuni utenti per la loro meccanicità, hanno portato all’avvio di un’inchiesta. Il sonoro di Do you like cyber proviene da tre speaker parametrici che, a differenza dei normali speaker, emettono il suono direzionandolo in modo preciso – caratteristica utile, per esempio, per la trasmissione di messaggi in luoghi circoscritti di aree affollate e dunque per usi di pubblica sicurezza o commerciali –, così che, rimbalzando sulle pareti, questo crei un effetto di straniamento rendendo difficile identificarne l’origine. Da chi vengono questi messaggi? A chi sono realmente indirizzati? Se nel 2013 il sito ammetteva di creare le Ashley Angels a uso “intrattenimento” e per un’eventuale raccolta dati sulle preferenze d’uso (limitata ai soli ospiti), nel 2015 questa ammissione era scomparsa dai termini del servizio, e restava solo un generico riferimento alla possibilità che le comunicazioni potessero contenere anche elementi di fantasia. Il punto è, come ha sottolineato Newitz, che solo il 19% degli utenti maschi si era iscritto al sito dopo aver fatto conversazione con una donna in carne e ossa piuttosto che con una fembot, col risultato che le fembot generavano

Se nel 2013 il sito ammetteva di creare le Ashley Angels a uso “intrattenimento” e per un’eventuale raccolta dati sulle preferenze d’uso (limitata ai soli ospiti), nel 2015 questa ammissione era scomparsa dai termini del servizio, e restava solo un generico riferimento alla possibilità che le comunicazioni potessero contenere anche elementi di fantasia. Il punto è, come ha sottolineato Newitz, che solo il 19% degli utenti maschi si era iscritto al sito dopo aver fatto conversazione con una donna in carne e ossa piuttosto che con una fembot, col risultato che le fembot generavano

Il loro è un rapporto metaforico, i primi disegni, la prima metafora umana è stata animale. Quello sguardo ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo della nostra società fino a meno di un secolo fa ma oggi si è estinto; l’addomesticamento dipendente dal senso di superiorità dell’umano ha cancellato il parallelismo e ha ridotto gli animali a una maggioranza silenziosa, marionette umanizzate nella banale rappresentazione alla Disney. Gli animali sono ormai lontani dal ricordarci le origini o dall’essere metafore morali, eppure la loro crescente marginalizzazione fisica non corrisponde a quella culturale; gli animali della mente sono presenti in molte forme culturali, giochi, proverbi, modi di dire, sogni, superstizioni, e soprattutto nei racconti: fiabe, romanzi, fantascienza e fantasy storica o pseudo tale.

Il loro è un rapporto metaforico, i primi disegni, la prima metafora umana è stata animale. Quello sguardo ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo della nostra società fino a meno di un secolo fa ma oggi si è estinto; l’addomesticamento dipendente dal senso di superiorità dell’umano ha cancellato il parallelismo e ha ridotto gli animali a una maggioranza silenziosa, marionette umanizzate nella banale rappresentazione alla Disney. Gli animali sono ormai lontani dal ricordarci le origini o dall’essere metafore morali, eppure la loro crescente marginalizzazione fisica non corrisponde a quella culturale; gli animali della mente sono presenti in molte forme culturali, giochi, proverbi, modi di dire, sogni, superstizioni, e soprattutto nei racconti: fiabe, romanzi, fantascienza e fantasy storica o pseudo tale.