Di seguito pubblichiamo un estratto dell’introduzione di Tiziana Terranova al libro “Pelle queer maschere straight. Il regime di visibiltà omonormativo oltre la televisione” di Nina Ferrante, entrambe parti della TRU.

C’era una volta la televisione nazionale, medium domestico e addomesticante per eccellenza, attorno a cui le famiglie si raccoglievano ogni sera a ricevere, dopo il telegiornale, la loro dose quotidiana di salubre intrattenimento fatto di film, sceneggiati, quiz, e gare musicali, insomma di ‘buona’ cultura nazionalpopolare. L’intima relazione tra televisione, la nazione e la famiglia, anche laddove, come negli Stati Uniti la televisione è sempre stata commerciale, è iniziata negli anni del boom economico del secondo dopoguerra quando l’elettrodomestico televisore è diventato uno dei punti focali di aggregazione della famiglia, funzionando, insieme al tavolo da pranzo, come uno dei luoghi attorno a cui, per citare Antonia Anna (Nina) Ferrante, la famiglia ‘si produce nella sua ritualità e gerarchie’, quali per esempio i posti ‘silenziosamente assegnati’[1]. A differenza del tavolo da pranzo, il nuovo centro della ritualità domestica, il televisore, con il suo schermo fluorescente e quasi ipnotico, anche se ancora a bassa definizione, esponeva e connetteva l’interno familiare al suo esterno, la nazione, che lo conteneva e gli dava senso.

E c’era una volta, qualche decennio dopo, Internet, tecnologia di nicchia, accessibile attraverso il personal computer, medium individuale e libertario in cui la famiglia era decisamente assente come pure la nazione, tecnologia di formazione di intelligenze collettive (con i suoi newsgroups e mailing lists), di comunità virtuali (le BBS), ma anche spazio ludico e sperimentale. I giochi di ruolo online raccontati dalla cyberpsicologa Sherry Turkle e la teorica trans Alluquére Rosanne Stone esplicitamente invitavano a giocare con l’identità e il genere, rendendo la ‘computer-mediated communication’ (come si chiamava ancora nei primi anni novanta) luogo di esplorazione della performatività del genere[2]. I più famoso dei mondo virtuali online del primo Internet, LambaMoo, per esempio, offriva a chi partecipava al gioco la possibilità di scegliere tra ben sei generi (neutro, maschio, femmina, entrambi, ‘spivak’, asterisco, plurale, egotistico, Reale, e seconda persona) o aggiungerne addirittura altri.[3]Oggi, invece, Internet ci chiede sempre più spesso il nostro ‘vero’ nome, la nostra ‘vera foto’, o persino un documento d’identità, e la televisione non solo non è più monogamicamente accoppiata alla domesticità, ma si dispiega promiscuamente su una molteplice eterogeneità di schermi diventando satellitare, digitale, smart, online, in streaming e algoritmica. [4]

L’appassionante libro di Nina Ferrante che avete tra le mani, dunque, attinge la sua energia affettiva e intellettuale dall’intersezione tra la trasformazione delle tecnologie sociali della comunicazione e la crisi sempre più evidente della famiglia biologica ed eterosessuale, cioè di quel modo di vivere insieme che ha ridotto la grande trama della parentela della vecchia famiglia allargata all’istituzione normativa della famiglia nucleare su cui grava il peso di sostenere tutti i ‘legami di sangue, legali, di intimità, di convivenza, di supporto e soccorso’. Nel suo viaggio attraverso alcune di queste ‘nuove storie’, il libro di Nina Ferrante ci rende partecipe del grande processo di ‘contestazione affettiva’ della normalità della famiglia, prima ancora che del genere, a partire da quella che definisce la ‘moltitudine queer’, esponendoci all’aprirsi dei modi di vita alla trama delle nuove ‘parentele radicali’, alla micropolitica della resistenza attraverso gli affetti, nell’intreccio tra il movimento del desiderio e il bisogno di sentirsi protett*, cioè bisogno di cura e di affidabilità. E’ davvero tardi, forse troppo tardi, ci chiede fin dall’inizio, ‘per pensare a delle forme di affettività, prima ancora che di sessualità, radicali’?

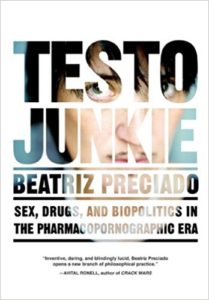

Pelle Queer, Maschere Straight, ci accompagna in un viaggio attraverso il divenire queer del mondo audiovisuale e della televisione post-nazionale, quella delle piattaforme, di YouTube, Vimeo, di Netflix e Amazon Prime, di tutti i luoghi dove diventa possibile rintracciare e vedere (anche se sempre meno scaricare) video, documentari, serie, film e documenti di ogni generi che testimoniano la costruzione dei modi di vita del queer in quanto modalità collettiva ‘di resistenza ai discorsi e alle tecnologie di produzione della normalità’. Lungi dall’essere una forma di ‘politica dell’identità’, il queer nasce dunque dalla ‘guerra dichiarata al regime di universalizzazione delle identità’, come nelle lettere dell’acronimo ‘lgbt*nbiqtaa+’ che continuano ad accumularsi come si accumula e si espande ‘l’archivio delle lotte’ attorno alla ‘normalità’. Il queer dunque è, foucauldianamente, il tentativo di ‘definire e sviluppare modi di vita eccentrici’ piuttosto che ‘identificarsi ai tratti psicologici e alle maschere visibili dell’omosessuale’. Ferrante testimonia qui dunque quello che è stato negli ultimi dieci anni (che includono quelli in cui ha iniziato questa ricerca) un vero e proprio processo di coming out collettivo di gay e lesbiche, bisessuali e trans, un’opportunità di visibilità che però pone la domanda ‘a che costo?’ Quale prezzo viene pagato dalle soggettività queer per la ‘normalizzazione’ che si esprime anche in un fenomeno di cultura popolare come il trono gay di Uomini e Donne di Maria De Filippi, quale per esempio, quello di doversi mostrare a tutti i costi ‘uguali e normali’? La sfida ci dice Ferrante, sta invece tutta ‘nella proliferazione di sessualità che imitano, viaggiano accanto, contraddicono e resistono a quel paradigma’ dell’uguale e normale e che complessificano la ‘relazione implicita tra la norma eterosessuale e la nazione’.

Questo dunque è un libro che pure occupandosi di temi relativi alla sociologia dei processi culturali e comunicativi si può considerare tuttavia anche uno studio’ vero e proprio, nel senso che appartiene al campo degli ‘studi’ (gli studi culturali e sui media, gli studi queer e il femminismo), tanto bistrattato dai difensori delle discipline (i discorsi o ‘logos’ della sociologia, dell’antropologia o della filosofia) tra cui gli studies anglofoni appunto in Italia sono dispersi, ma anche frutto di uno ‘studio sociale’ nel senso che hanno dato alla parola Stefano Harney e Fred Moten in The Undercommons, quando ci dicono che ‘lo studio è quello che fai con gli altri, è parlare camminare con gli altri, lavorare, ballare, soffrire’ nella irreversibile intellettualità di queste attività, nel coinvolgimento in una pratica intellettuale comune che dà accesso a una ‘intera, variegata, alternativa storia del pensiero’ e nel riconoscimento che ‘la vita intellettuale è al lavoro tutt’intorno a noi.’[5] Quello che è chiaramente percepibile in questo libro è proprio il suo essere immerso e nutrito dall‘undercommons del pensiero radicale queer e femminista.

Libri come questo smentiscono a mio modesto parere la caricaturizzazione degli ‘studi’ (incluso gli studi di genere e gli studi queer) prodotta dalla paranoia delle discipline verso tutto ciò che abita letteralmente, per citare Gloria Anzaldua, le ‘borderlands’ (le terre di confine) tra i discorsi. Assediate da un lato dall’ondata crescente e apparentemente inesauribile dell’analitica dei dati, e dall’altro dalle richieste che vengono dalla società e dalla cultura contemporanea di saperi che parlino a e con le soggettività in mutazione, le scienze umane e sociali attraversano una crisi di identità. Che succede quando, come osservarono qualche tempo fa i sociologhi inglesi Roger Burrows e Mike Savage in un premiatissimo saggio, la sociologia vede i suoi strumenti di rilevazione empirici superati da quelli usati da ricercatori che lavorano per il governo o sempre più spesso per le corporazioni?[6] Una sentiment analysis dei testi di queste serie davvero ci avrebbe restituito in modo migliore il senso di quello esse rivelano o dei pensieri a cui aprono intorno al dis/farsi della famiglia e del binarismo del genere? Aprirsi agli ‘studi’ significa rischiare di farsi trascinare nella contesa politica e diventare l’obiettivo di avversari politici (i famosi ‘hoaxers’) disponibili a investire tempo e denaro pur di trovare ed aprire delle falle volte a screditarli?[7] Come rivendicare un ruolo, un metodo, un rigore e una serietà per i saperi umanistici senza renderli branche delle scienze naturali facilitando, come avverte Rosi Braidotti, la marginalizzazione del pensiero critico?[8] E’ più importante mettersi al sicuro conformandosi ai criteri di scientificità delle scienze dure e codificare i propri in maniera intransigente sotto la protezione di qualche grande ‘maestro’ defunto oppure continuare a perseguire i propri percorsi ‘indisciplinati’ come suggerisce Iain Chambers, continuando a porre interrogativi non autorizzati per mantenere viva la relazione con tutto quello che nella cultura e nella società si muove, resiste e lotta?[9]

Il libro di Ferrante è dunque un esempio una forma di studio che non ha ‘oggetti’ osservati da un soggetto che è trasparente, cioè non marcato, non visibile, non interrogabile, ma che non fluttua neanche nel vuoto di una postura teorica volta semplicemente ad accumulare capitale accademico (quale quella denunciata da Stuart Hall nel suo discorso alla prima conferenza americana sui Cultural Studies a Chicago alla metà degli anni novanta e che comunque forse in questo momento storico non ha grande valenza in Italia)[10]. Il ‘rigore anesatto’ (per citare Deleuze) degli studi culturali, postcoloniali e di genere viene da un lavoro appassionato, coinvolto e attento sulla molteplicità di letture e visioni, prodotte da una moltitudine regist*, attivist*, scrittric*, studios* e ricercator* che risponde a profonde esigenze delle società contemporanee.

[1] Cf. Lynn Spiegel Make Room for TV: Television and the Family Ideal in Postwar America. Chicago: University of Chicago Press, 1992;

[2] Sherry Turkle Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet, Simon & Schuster 1997; Alluquére Rosanne Stone Desiderio e Tecnologia. Il problema dell’identità nell’era di Internet. Feltrinelli, 1997.

[3] Flame Wars Dibbel Michele White

[4] Cf. Roberta Pompili e Tiziana Terranova ’’L’interfaccia televisiva: dalla tele-governance all’autogoverno della comunicazione’ http://www.euronomade.info/, 2015

[5] Stefano Harney e Fred Moten The Undercommons,Fugitive Planning and Black Study, Minor Compositions, 2013 pp. 110/111.

[6] Savage, M., & Burrows, R. (2007). ‘The Coming Crisis of Empirical Sociology’. Sociology, 41(5), 885 –899.

[7] Cf Daniel Engber “What the “Grievance Studies” Hoax Actually Reveals” www.slate.com, 2018.

[8] R. Braidotti Il postumano La vita oltre l’individuo, oltre la specie, oltre la morte. Derive e Approdi, 2014

[9] Iain Chambers ‘Introduzione’ in I. Chambers, L. Curti e M. Quadraro Ritorni Critici. La sfida degli studi culturali e postcoloniali. Meltemi, 2018

[10] Stuart Hall ‘Gli studi culturali e le loro eredità teoriche’ in Il soggetto e la differenza: per un’archeologia degli studi culturali e postcoloniali. Meltemi Editori, 2006 (trad. Miguel Mellino)

È dai tempi della scuola che ho imparato a confrontarmi con il fallimento. Il fallimento anche oggi arriva all’ultima fase. All’ultima frase. Facevo traduzioni perfette, forse non giuste, ma sempre appassionate; non era questione di grammatica e di studio, ma l’esercizio di cercare le parole giuste per dire le cose. Amavo scegliere le parole; ancora adesso. Brava: brava per i professori che mi premiavano con ottimi voti; brava per i compagni di classe che mi riconoscevano più la generosità del far copiare che una qualche dote; brava per i miei genitori che potevano raccontarmi come la figlia perfetta. Eppure tutto questo pesava su di me come un macigno: il peso delle aspettative. Non tanto quelle delle persone intorno a me, ma quelle di cui mi caricavo io stessa. Nata sotto il segno della Vergine, sempre in competizione con me stessa per essere all’altezza dell’ideale che mi pongo. L’ascendente in Pesci mi ha dotata del dono della creatività e la luna in Sagittario mi ha infuso l’arte della fuga. Ho iniziato molto presto a conseguire il fallimento come pratica militante di boicottaggio, e ho continuato con una certa perseveranza per il resto della mia vita. Una lunga carriera di esami a cui mi sono presentata senza aver studiato l’ultimo capitolo. L’esercizio del fallimento l’ho praticato con più dannazione che orgoglio, aggiungendo al peso delle aspettative l’ansia e i sensi di colpa.

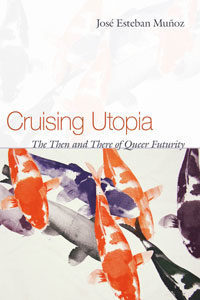

È dai tempi della scuola che ho imparato a confrontarmi con il fallimento. Il fallimento anche oggi arriva all’ultima fase. All’ultima frase. Facevo traduzioni perfette, forse non giuste, ma sempre appassionate; non era questione di grammatica e di studio, ma l’esercizio di cercare le parole giuste per dire le cose. Amavo scegliere le parole; ancora adesso. Brava: brava per i professori che mi premiavano con ottimi voti; brava per i compagni di classe che mi riconoscevano più la generosità del far copiare che una qualche dote; brava per i miei genitori che potevano raccontarmi come la figlia perfetta. Eppure tutto questo pesava su di me come un macigno: il peso delle aspettative. Non tanto quelle delle persone intorno a me, ma quelle di cui mi caricavo io stessa. Nata sotto il segno della Vergine, sempre in competizione con me stessa per essere all’altezza dell’ideale che mi pongo. L’ascendente in Pesci mi ha dotata del dono della creatività e la luna in Sagittario mi ha infuso l’arte della fuga. Ho iniziato molto presto a conseguire il fallimento come pratica militante di boicottaggio, e ho continuato con una certa perseveranza per il resto della mia vita. Una lunga carriera di esami a cui mi sono presentata senza aver studiato l’ultimo capitolo. L’esercizio del fallimento l’ho praticato con più dannazione che orgoglio, aggiungendo al peso delle aspettative l’ansia e i sensi di colpa. Incandescent Illumination. Avevo scelto di non rileggerlo sebbene fosse il primo testo che avessi mai letto di questo autore che dopo mi ha tanto appassionata. Era agosto e mi preparavo per una summer school, lo aveva dato da leggere Jack Halberstam, entrambi grandi amici si sono molto influenzati nelle loro scritture. Sin da subito ho esorcizzato il pugno nello stomaco ricevuto da questo testo, scherzando con un mio amico sul destino di una dottoranda, costretta a leggere di uno che fa un salto fuori dalla finestra, mentre gli altri sono con le chiappe al mare. Questa volta me lo sarei risparmiata, infastidita dall’apologia di un suicidio in un testo che nasce dichiaratamente come risposta alle teorie nichiliste della svolta antisociale del pensiero queer. Cosa cazzo c’entra il suicidio mentre parliamo di utopia, speranze, relazioni guardando al futuro?

Incandescent Illumination. Avevo scelto di non rileggerlo sebbene fosse il primo testo che avessi mai letto di questo autore che dopo mi ha tanto appassionata. Era agosto e mi preparavo per una summer school, lo aveva dato da leggere Jack Halberstam, entrambi grandi amici si sono molto influenzati nelle loro scritture. Sin da subito ho esorcizzato il pugno nello stomaco ricevuto da questo testo, scherzando con un mio amico sul destino di una dottoranda, costretta a leggere di uno che fa un salto fuori dalla finestra, mentre gli altri sono con le chiappe al mare. Questa volta me lo sarei risparmiata, infastidita dall’apologia di un suicidio in un testo che nasce dichiaratamente come risposta alle teorie nichiliste della svolta antisociale del pensiero queer. Cosa cazzo c’entra il suicidio mentre parliamo di utopia, speranze, relazioni guardando al futuro? Muñoz analizza il fallimento accanto al virtuosismo, poiché nella sua stessa matrice c’è la potenzialità: quello che poteva essere e non è stato; quello che ancora un giorno potrà essere… incluso un nuovo fallimento!

Muñoz analizza il fallimento accanto al virtuosismo, poiché nella sua stessa matrice c’è la potenzialità: quello che poteva essere e non è stato; quello che ancora un giorno potrà essere… incluso un nuovo fallimento!

ione del libro, a chiarire, “Ospitata da Orlando, il Server del centro Documentazione delle Donne di Bologna, LLI avrà il suo inizio ufficiale nel novembre ’96 col proposito di facilitare, tra l’altro, la diffusione di informazioni tra diverse realtà del movimento lesbico italiano e stabilire connessioni stabili tra singole e gruppi”. In realtà la lista si trasforma molto presto in un primo esperimento di cyber socializzazione che precede la nascita delle community, dei forum e e un’era giurassica prima di Guapa, Brenda e le altre hook up apps.

ione del libro, a chiarire, “Ospitata da Orlando, il Server del centro Documentazione delle Donne di Bologna, LLI avrà il suo inizio ufficiale nel novembre ’96 col proposito di facilitare, tra l’altro, la diffusione di informazioni tra diverse realtà del movimento lesbico italiano e stabilire connessioni stabili tra singole e gruppi”. In realtà la lista si trasforma molto presto in un primo esperimento di cyber socializzazione che precede la nascita delle community, dei forum e e un’era giurassica prima di Guapa, Brenda e le altre hook up apps. e la profezia di un processo creativo che produceva nuovi cyber-terreni di sfida alle politiche identitarie, quando queer era ancora solo una parolaccia. E noi eravamo lì, invitate da Katia, che ci regalava una spilla con una zebra e un unicorno che limonavano, la sfida di uno nuovo terreno di incontro tra il lesbismo storicamente separatista e il transfemminismo queer.

e la profezia di un processo creativo che produceva nuovi cyber-terreni di sfida alle politiche identitarie, quando queer era ancora solo una parolaccia. E noi eravamo lì, invitate da Katia, che ci regalava una spilla con una zebra e un unicorno che limonavano, la sfida di uno nuovo terreno di incontro tra il lesbismo storicamente separatista e il transfemminismo queer.

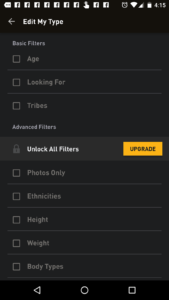

ive sulle applicazioni da rimorchio gay, maschio che cerca maschio. Se in generale ci sarebbe molto da riflettere sulla misoginia espressa all’interno dello spazio gay, nello specifico di questa trasmissione televisiva, la produzione di un modello di gay egemonico viaggia di pari passo con la riaffermazione costante della mascolinità egemonica, con continui riferimenti al vero uomo, un modello a cui per la prima volta anche i gay hanno accesso.

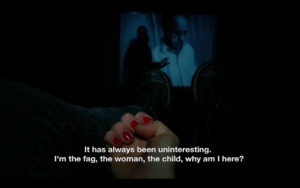

ive sulle applicazioni da rimorchio gay, maschio che cerca maschio. Se in generale ci sarebbe molto da riflettere sulla misoginia espressa all’interno dello spazio gay, nello specifico di questa trasmissione televisiva, la produzione di un modello di gay egemonico viaggia di pari passo con la riaffermazione costante della mascolinità egemonica, con continui riferimenti al vero uomo, un modello a cui per la prima volta anche i gay hanno accesso.  o che adottano un stile di vita “proprio”. L’intimità è un premio/una consolazione per chi accumula frustrazioni nella quotidianità dell’oppressione e dello sfruttamento della vita pubblica. Questo nido è la prigione in cui confinare ogni forma di sessualità non conforme, soprattutto quelle che hanno ripercussioni nello spazio pubblico e s’impongono con la visibilità, pretendendo riconoscimento. Normalizzare, dunque, significa bonificare tutto ciò che evade dallo spazio del privato creando la convenzione per qualunque narrazione di affetti. La matrice eteronormata, attraverso il rispetto più o meno consapevole delle forme di relazione istituzionalizzate, si radica nella struttura della nostra società fino a farsi trasparente; in questo modo essa può continuare a regolare la normalità oltre i confini del sesso e della pratica eterosessuale in un regime di visibilità che anche in questo senso può essere definito omonormativo.

o che adottano un stile di vita “proprio”. L’intimità è un premio/una consolazione per chi accumula frustrazioni nella quotidianità dell’oppressione e dello sfruttamento della vita pubblica. Questo nido è la prigione in cui confinare ogni forma di sessualità non conforme, soprattutto quelle che hanno ripercussioni nello spazio pubblico e s’impongono con la visibilità, pretendendo riconoscimento. Normalizzare, dunque, significa bonificare tutto ciò che evade dallo spazio del privato creando la convenzione per qualunque narrazione di affetti. La matrice eteronormata, attraverso il rispetto più o meno consapevole delle forme di relazione istituzionalizzate, si radica nella struttura della nostra società fino a farsi trasparente; in questo modo essa può continuare a regolare la normalità oltre i confini del sesso e della pratica eterosessuale in un regime di visibilità che anche in questo senso può essere definito omonormativo.