di Saida Benammar e Viola Sarnelli

Saida Benammar è Assistant Lecturer in Media studies al C.U.R., Centro Universiario di Relizane, Algeria. La sua ricerca guarda soprattutto l’uso dei social media e le pratiche giornalistiche in Algeria. Ha iniziato a collaborare con TRU in seguito a una residenza presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Orientale.

Viola Sarnelli ha studiato il ruolo di Al Jazeera e dei nuovi media nelle proteste arabe del 2011 per il suo dottorato in Studi Culturali e Postcoloniali all’Orientale. Nel 2014/2015 ha lavorato come ricercatrice in Algeria e ha pubblicato contributi sulle riforme mediatiche post-2011 in Nord Africa.

——————————-

La nuova ondata di proteste anti-regime in Algeria va avanti da ormai più di un mese. Èun processo in corso che lascia aperti per il momento diversi scenari, ma una cosa sembra certa: le proteste continuano più forti di prima, anche dopo che il presidente ha ritirato la sua candidature per le prossime elezioni. Proviamo a tracciare di seguito una cronologia essenziale degli eventi dell’ultimo mese, seguita da qualche appunto su come i media nazionali li hanno riflessi e influenzati.

Cronologia / Vacanze inaspettate e una vittoria parziale

10 febbraio. Con una (lunghissima) lettera ai suoi cittadini pubblicata dall’agenzia di stampa nazionale, Abdelaziz Bouteflika conferma ufficialmente che correrà per il suo quinto mandato da presidente. Pur volendo ignorare il degrado economico e sociale in cui versa il paese, il problema principale di questa candidatura è che il presidente ottantaduenne non parla in pubblico dal 2013, data in cui è stato colpito da un ictus, e la gestione del potere sembra quindi essere da tempo in mano ad altri. Diversi partiti di opposizione decidono di boicottare le elezioni in segno di protesta. Una settimana dopo l’annuncio, il dibattito via social media tra un candidato di opposizione e il sindaco pro-Bouteflika di Khenchela, nell’est del paese, sfocia in una prima manifestazione durante la quale un grande poster del presidente viene tirato giù dalla facciata del municipio.

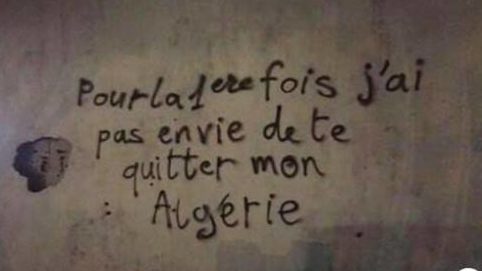

22 febbraio. L’appello per una manifestazione nel pomeriggio del 22, dopo la preghiera del venerdì, si diffonde rapidamente su Facebook e Twitter. Nonostante un’interruzione mirata dei servizi informatici nella capitale e dintorni, la partecipazione è impressionante e va ben oltre le previsioni politiche e mediatiche. L’Algeria non vede questi numeri da decenni. È un successo marca un punto di svolta sia rispetto a un divieto di assemblamento che persiste dal 2001, sia rispetto alla più generale e consistente paura della violenza che dopo la traumatica guerra civile degli anni Novanta è stata usata per scoraggiare molte iniziative politiche indipendenti. L’apparizione di un gruppo di provocatori alla fine della manifestazione e i conseguenti minori scontri con la polizia non rovinano comunque i risultati di un evento fondamentalmente pacifico.

27 febbraio. Una fugadi notizie rivela una conversazione tra il direttore della campagna elettorale di Bouteflika, Abdelmalek Sellal, e Ali Haddad, presidente del consiglio nazionale degli imprenditori, in cui i due auspicano l’uso della violenza contro i manifestanti. Per placare l’indignazione diffusa che segue la notizia viene nominato un nuovo direttore della campagna elettorale, il già ministro dei trasporti e lavori pubblici Abdelghani Zaalan.

1 Marzo. Una nuova manifestazione nazionale è indetta via social networks. Nonostante la maggior parte dei media statali si sia concentrata solo sugli scontri tra polizia e manifestanti del venerdì precedente, l’affluenza stavolta è molto più alta. La manifestazione si oppone specificamente alla registrazione ufficiale della candidatura di Bouteflika, che deve avvenire entro il 3 marzo.

3 Marzo. La candidatura è depositata e sostenuta da più di 5 milioni di firme – provenienti per lo più da cittadini sotto pressione o impiegati governativi, sostiene l’opposizione. Lo stesso giorno il Presidente si rivolge ai suoi elettori con un’altra lettera pubblica in cui prende atto del grido di protesta popolare («cri du cœur») e promette profonde riforme costituzionali, elettorali e ‘sistemiche’ una volta eletto – comprese nuove elezioni anticipate alle quali non prenderà parte.

8 Marzo. Una manifestazione eccezionale sotto molti aspetti, nel giorno che coincide con la giornata della donne incoraggiando maggiore presenza femminile e di famiglie. Più di un milione di persone sfilano ad Algeri, senza contare le altre a Oran, Constantine, Bejaia, Tlemcen. Stavolta anche la conclusione è pacifica, senza l’interferenza di gruppi esterni e nessun intervento di polizia. «Repubblica e non regno» è uno degli slogan che unisce partecipanti molto diversi tra loro, occasionalmente raggiunti da alcuni personaggi noti, come l’eroina della guerra anticoloniale Djamila Bouhired.

9 Marzo. I manifestanti finora contano adesioni da diversi settori professionali (in particolare giornalisti, avvocati, magistrati, insegnanti) ma un ruolo fondamentale è giocato ancora una volta da studenti e giovani in generale. Per scoraggiare la partecipazione degli universitari nella capitale, il ministero dell’educazione e ricerca decide repentinamente di anticipare l’inizio delle vacanze di primavera di dodici giorni, chiudendo tutti i campus per rimandare a casa gli studenti fuorisede. Il risultato è la vacanza di primavera più lunga nella storia dell’università algerina.

8-10 Marzo. Un invito a organizzare azioni di disobbedienza civile circola sui social media e diversi gruppi sperimentano questo approccio per aumentare la pressione sul governo. Le iniziative sono sparpagliate in tutto il paese e molto variegate – si va da chiusura di negozi, sciopero di lavoratori portuali e dei trasporti pubblici, chiusura di scuole – e non trovano spesso grande supporto.

11 Marzo. Bouteflika annuncia che non correrà per un quinto mandato. Questa è considerata però solo una vittoria parziale dai manifestanti, dato che il presidente annuncia anche che le elezioni non avranno più luogo in aprile come previsto, e che seguiranno invece una conferenza nazionale su riforme politiche e costituzionali prevista per la fine dell’anno. Molti considerano il rinvio delle elezioni una mossa incostituzionale, e la situazione nel paese rimane tesa. La manifestazione che segue l’annuncio, il 15 marzo, registra il più alto numero di partecipanti dall’inizio delle proteste.

Il silenzio dei media statali

Mentre il movimento dà forma rapidamente e spontaneamente a manifestazioni di massa, la maggioranza dei media nazionali non si trova nella posizione di offrire nessuna rappresentazione imparziale o oggettiva degli eventi. In generale questa possibilità è piuttosto distante dalla realtà dei media pubblici algerini e in particolare dei canali televisivi – tuttora la prima fonte di informazione per la maggior parte della popolazione – che hanno sempre accuratamente evitato di dare spazio a storie che potessero mettere in discussione l’immagine del governo. Come dicono spesso gli algerini, il paese nel telegiornale (“Il telegiornale”, quello del canale pubblico principale, ENTV) non assomiglia per niente al paese in cui viviamo.

Nonostante queste premesse, molti Algerini si sono comunque ritrovati a guardare il telegiornale serale del 22 febbraio, solo per constatare increduli che non vi era alcuna traccia delle manifestazioni di massa appena concluse in tutto il paese. La settimana seguente, il silenzio dei media statali viene rotto con qualche commento frettoloso sul fatto che molti algerini sono in strada, senza prestare troppa attenzione al perché’ di queste azioni. Il dibattito sui social media e la documentazione delle proteste intanto cresceva di giorno in giorno. Il 27 febbraio un gruppo di giornalisti della televisione pubblica organizza una protesta, esasperati dalla linea editoriale del loro datore di lavoro. In questo contesto ha quindi fatto grande impressione l’agenzia di stampa pubblica APS (Algérie Presse Service), parte dello stesso conglomerato, dichiarando che quelle migliaia di persone nelle strade erano lì per chiedere al presidente di ritirare la sua candidatura.

Pratiche mediatiche che rimandano alla Primavera araba

Ci ricordiamo ancora dello storico momento in cui la televisione pubblica algerina aprì le braccia a un gruppo di giovani attivisti invitandoli in un programma televisivo e dandogli l’insolita libertà di esprimere le loro opinioni, idee e rivendicazioni. Era il 2011, e questo era uno dei tentativi di contenere la rabbia crescente nel paese. La stessa scena si è ripetuta stavolta con il crescere delle manifestazioni, e l’adesione di diversi settori professionali. Questa volta però il dibattito politico televisivo avviene sia nei canali pubblici che in quelli privati, fondati dopo la liberalizzazione del settore audiovisuale – una delle concessioni del regime alle proteste del 2011. Un programma settimanale, Hiwar Elsaàa (Le dialogue de l’heure) sul pubblico ENTV ha iniziato ora a invitare ospiti che discutono gli eventi in corso e commentano anche questioni serie come corruzione, disoccupazione e libertà di informazione. Questi argomenti sono ancora generalmente inesistenti nel settore pubblico, e riflettono ancora una volta una problematica visione della neutralità dei media che sembra essere strutturale più che episodica.

Media privati tra libertà di espressione e realtà dei finanziamenti

Nonostante alcune aperture, la situazione dei media privati in Algeria rimane complessa data l’intransigenza del governo, che non accetta nessun cambiamento reale nell’ambiente mediatico ne’ ammette una reale autonomia finanziaria per i canali privati. La maggior parte sono infatti ancora dipendenti dalle inserzioni pubblicitarie distribuite dall’agenzia statale a tutti i quotidiani – e la maggior parte dei canali televisivi privati sono emanazioni di quotidiani indipendenti preesistenti. Questo significa che il governo può efficacemente impedire ai media privati di coprire liberamente le mobilitazioni popolari minacciando di tagliare tutta la pubblicità, come è appena accaduto nel caso di compagnie mediatiche molto popolari come Echouruk (giornale e canale TV) e El-Bilad (giornale e canale TV) in seguito ai loro resoconti troppo liberali delle proteste. Allo stesso tempo, l’unico canale privato in tutto e per tutto leale al regime, Ennahar TV, continua senza remore a concentrarsi solo sui danni alla proprietà pubblica causati dai manifestanti, e dagli scontri con la polizia seguiti ad alcuni cortei. Inutile dire che gli interventi di questi gruppi di provocatori sembrano seguire il ben noto schema ben noto al governo egiziano con il suo uso di criminali e provocatori nella rivoluzione del 2011 – eppure questa rimane l’immagine principale promossa dai media pubblici e privati pro-regime. Il paese aspetta intanto i prossimi sviluppi politici, e cerca attivamente di influenzarli, sperando che si accompagnino finalmente anche a un cambiamento nelle narrative mediatiche dominanti.

Il 22 e il 23 giugno di quest’anno, cioè qualche giorno fa, si è tenuto a Chicago il primo

Il 22 e il 23 giugno di quest’anno, cioè qualche giorno fa, si è tenuto a Chicago il primo

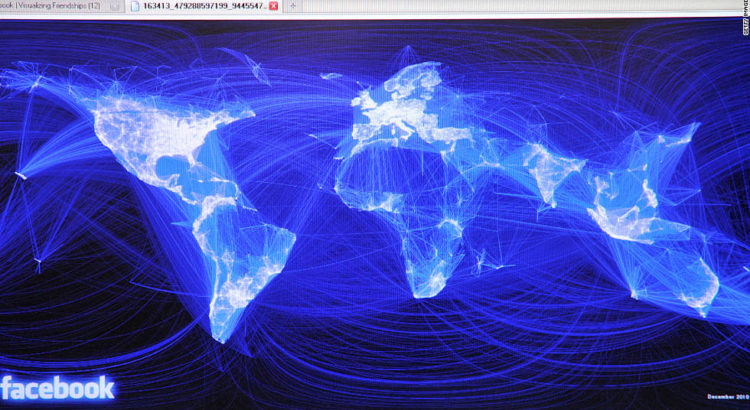

E’ questa combinazione di abitudine e rottura continua dell’abitudine che apre la possibilità dell’intrinseco nomadismo degli utenti – sempre sul punto potenzialmente di sfuggire alla piattaforma (per esempio nel modo in cui gli under-25 sono fuggiti da Facebook verso Whatsapp o Instagram costringendo Facebook a riacchiapparli comprando anche queste piattaforme). Questa popolazione è sì inevitabilmente radicata nella materialità biologica dei processi della specie (si riproduce, vive, muore), ma si presenta al sovrano dei social soprattutto come insieme di identità algoritmiche, struttura dinamica di relazioni (inter-relazionalità) e flussi di condivisioni soggetti alla temporalità dell’evento (il feed). Questa struttura dinamica è il tessuto o medium o ambiente che sostiene la circolazione di quella che non possiamo più genericamente chiamare informazione. Cosa viene condiviso nei social si presenta da un lato come elementi definiti (nel senso che è possibile identificarli attraverso un numero), ma anche forze fluide e differenziate. Da un lato foto, articoli, pagine, grafici, citazioni, commenti, post, mi piace, condivisioni, luoghi, aziende, somme di denaro etc, dall’altro e contemporaneamente flussi di opinioni, idee, credenze, desideri, avversioni, affetti, attitudini, preferenze emozioni e azioni espressi con forza variabile (in modo più o meno intenso). Questa enorme circolazione di flussi di soggettivazione a cui corrispondono delle quantità sociali che chiamiamo ‘dati’ ha ormai spiazzato completamente il vecchio modello basato sul broadcasting.

E’ questa combinazione di abitudine e rottura continua dell’abitudine che apre la possibilità dell’intrinseco nomadismo degli utenti – sempre sul punto potenzialmente di sfuggire alla piattaforma (per esempio nel modo in cui gli under-25 sono fuggiti da Facebook verso Whatsapp o Instagram costringendo Facebook a riacchiapparli comprando anche queste piattaforme). Questa popolazione è sì inevitabilmente radicata nella materialità biologica dei processi della specie (si riproduce, vive, muore), ma si presenta al sovrano dei social soprattutto come insieme di identità algoritmiche, struttura dinamica di relazioni (inter-relazionalità) e flussi di condivisioni soggetti alla temporalità dell’evento (il feed). Questa struttura dinamica è il tessuto o medium o ambiente che sostiene la circolazione di quella che non possiamo più genericamente chiamare informazione. Cosa viene condiviso nei social si presenta da un lato come elementi definiti (nel senso che è possibile identificarli attraverso un numero), ma anche forze fluide e differenziate. Da un lato foto, articoli, pagine, grafici, citazioni, commenti, post, mi piace, condivisioni, luoghi, aziende, somme di denaro etc, dall’altro e contemporaneamente flussi di opinioni, idee, credenze, desideri, avversioni, affetti, attitudini, preferenze emozioni e azioni espressi con forza variabile (in modo più o meno intenso). Questa enorme circolazione di flussi di soggettivazione a cui corrispondono delle quantità sociali che chiamiamo ‘dati’ ha ormai spiazzato completamente il vecchio modello basato sul broadcasting. Qui però è anche dove il populismo di piattaforma differisce dal populismo novecentesco identificato da Negri e si avvicina a quello più recente (pensiamo alla centralità del blog di Grillo nel movimento 5 stelle). Il leader infatti è definito secondo il modello dell’amministratore della pagina (che a sua volta deve molto a forme precedenti di virtual communities e in particolare al lavoro volontario degli amministratori delle piattaforme di giochi online). Per Zuckerberg, i gruppi vivono perché ci sono dei leaders/amministratori, il cui lavoro affettivo, relazionale, ma anche tecnico nella gestione di gruppi che possono anche sfiorare il milione di iscritti, è ritenuto responsabile della esistenza e persistenza e vitalità del gruppo. Il grande popolo globale di Facebook che si presenta nella forma di reti personali non è sufficiente di per se per costituire quella nuova grande global community, che è il sogno di ricostituire la società (post)civile all’interno del governo della piattaforma.

Qui però è anche dove il populismo di piattaforma differisce dal populismo novecentesco identificato da Negri e si avvicina a quello più recente (pensiamo alla centralità del blog di Grillo nel movimento 5 stelle). Il leader infatti è definito secondo il modello dell’amministratore della pagina (che a sua volta deve molto a forme precedenti di virtual communities e in particolare al lavoro volontario degli amministratori delle piattaforme di giochi online). Per Zuckerberg, i gruppi vivono perché ci sono dei leaders/amministratori, il cui lavoro affettivo, relazionale, ma anche tecnico nella gestione di gruppi che possono anche sfiorare il milione di iscritti, è ritenuto responsabile della esistenza e persistenza e vitalità del gruppo. Il grande popolo globale di Facebook che si presenta nella forma di reti personali non è sufficiente di per se per costituire quella nuova grande global community, che è il sogno di ricostituire la società (post)civile all’interno del governo della piattaforma.

che alla fine segnano i processi di scrittura, mi ritrovo contemporeamente a leggere per la prima volta un testo del 2007 della teorica brasiliana

che alla fine segnano i processi di scrittura, mi ritrovo contemporeamente a leggere per la prima volta un testo del 2007 della teorica brasiliana