La TRU accoglie con entusiasmo la traduzione italiana di un classico del pensiero cyberfemminista, nonché precursore dello studio delle tecnoculture, Zeros + Ones: Digital Women and the New Technocultures (1998), (Zero, uno. Donne digitali e tecnocultura, trad. it. di A. Martinese, con saggi di Ippolita e S. Reynolds, LUISS, 2021), recensito qui sotto da Federica Timeto. Cogliamo l’occasione anche per montare una parziale contro-offensiva al processo di sistematica cancellazione del ruolo delle donne (nonché ovviamente di soggettività non conformi alla norma di genere) nella storia del pensiero. In questo caso, lo statuto quasi-mitico assunto dalla Cybernetic Culture Research Unit, una unità di ricerca informale, ripresa anche dal nome della TRU, formata negli anni 90 presso l’università di Warwick in Inghilterra, e sempre più esclusivamente identificata con figure maschili quali il controverso Nick Land e il compianto Mark Fisher. Ricordiamo dunque che Sadie Plant, origini nella classe operaia dell’Inghilterra del Nord, è stata la fondatrice della CCRU, a cui si aggregarono poi sia il collega filosofo Nick Land, che studentesse e studenti post-laurea quali Anna Greenspan, Mark Fisher, Steve Goodman, Luciana Parisi, e Suzanne Livingstone, nonché figure non affiliate ufficialmente all’ateneo inglese ma comunque parte del gruppo quali le/i Black British Kodwo Eshun e Jessica Edwards. Dispiace in particolar modo di vedere anche nella presentazione del libro sul sito della LUISS inclusi solo uomini, anche alcuni non propriamente parte della CCRU, e esclusa Luciana Parisi il cui Abstract Sex, è sicuramente testo fondamentale cyberfemminista che è maturato dalla partecipazione dell’autrice all’unità di ricerca inglese. Lungi dall’essere caratterizzato da un dominio maschile, gli eventi organizzati dal CCRU specialmente nel periodo di Warwick, prima delle dimissioni dal centro di Sadie Plant e del suo abbandono della carriera universitaria, avevano una forte componente cyberfemminista – includendo le frequenti presenze della scrittrice cyberpunk Pat Cadigan o lo spazio dato al collettivo cyberfemminista VNS Matrix.

“Ada mostrava una straordinaria sintonia con la complessità, la velocità e la connettività del mondo molecolare celato sotto il tessuto del suo mondo in scala umana”

S.Plant

Rileggere Sadie Plant oggi che Zeros + Ones, uscito nel 1998 e considerato fra i testi fondanti del cyberfemminismo, è finalmente tradotto in italiano, alla luce (alla diffrazione?) delle nuove convergenze di eco- e tecno- femminismo di cui si nutrono le mie riflessioni attuali, mi porta a seguire un percorso diverso rispetto a quello che le sottolineature della mia copia dalle pagine un po’ ingiallite e già sfarinate, copertina argentata con bolli in rilievo di cui vado molto fiera, vorrebbero farmi seguire. Niente linee, questa volta, ma salti, zig-zag, nodi e scivolamenti sono quelli che intraprendo, e che del libro mi sembrano cogliere meglio i grovigli e la viscosità di cui, in quegli anni, parlavano con toni più ludici anche le artiste del collettivo VNS Matrix, “mercenarie del viscidume” e replicunts, al grido di “Succhiami il codice”.

Rileggere Sadie Plant oggi che Zeros + Ones, uscito nel 1998 e considerato fra i testi fondanti del cyberfemminismo, è finalmente tradotto in italiano, alla luce (alla diffrazione?) delle nuove convergenze di eco- e tecno- femminismo di cui si nutrono le mie riflessioni attuali, mi porta a seguire un percorso diverso rispetto a quello che le sottolineature della mia copia dalle pagine un po’ ingiallite e già sfarinate, copertina argentata con bolli in rilievo di cui vado molto fiera, vorrebbero farmi seguire. Niente linee, questa volta, ma salti, zig-zag, nodi e scivolamenti sono quelli che intraprendo, e che del libro mi sembrano cogliere meglio i grovigli e la viscosità di cui, in quegli anni, parlavano con toni più ludici anche le artiste del collettivo VNS Matrix, “mercenarie del viscidume” e replicunts, al grido di “Succhiami il codice”.

Sadie Plant ricostruisce qui una genealogia femminista delle reti del cyberspazio gibsoniano che dalla macchina universale di Turing riavvolge indietro il fuso fino alla Macchina Analitica di Ada Lovelace, ispirata alle schede perforate del telaio Jacquard, a loro volta ispirate alla tessitura manuale delle tessitrici, che dal canto loro guardavano alle ragnatele, alle traiettorie delle falene e alle scie dei batteri bioluminescenti – e non certo perché, come si credeva, fossero naturalmente portate a imitare, cioè ad essere, la Natura.

Se i limiti di questo libro continuano a essermi ancora evidenti, fra tutti l’eccessivo tecnoentusiasmo comune a molta cyberteoria del periodo e un senso di progressiva inevitabilità del cambiamento a detrimento di un’efficace analisi del presente, e anzi si stratificano di nuove critiche (per esempio: cosa accadrebbe se parlassimo della tessitura tenendo in considerazione il Piantagionocene? Avrebbe senso leggere Plant con Federici?), è la confutazione dell’immaterialità, dei dualismi e dell’eccezionalismo umano ciò su cui oggi mi soffermo, soprattutto.

Attingendo al pensiero femminista della circolarità vulvare di Wittig e alla filosofia dello spazio liscio e striato e del corpo senza organi di Deleuze e Guattari, Plant rilegge lo zero della coppia 0 + 1 contrastandone il binarismo e insieme l’idea di una mancanza essenziale del femminile associato al buco vuoto dello zero: i buchi non sono mai né l’assenza di positività intesa come niente, né soltanto “qualcosa” (seguendo Irigaray). La differenza inaugura un altro ordine che non è quello dell’alterità dell’Identico. Come “deprogrammare” la dipendenza dello zero dalla linearità dell’uno patriarcale, e la sua narrazione egemonica delle tecnologie e della subordinazione delle donne al lavoro riproduttivo? Come relazionare lo 0 tecnofemminista di Plant al tentativo da parte di una studiosa della blackness come la filosofa e artista afrobrasiliana Denise Ferreira Da Silva di ripensare la legge del valore Marxiana introducendo lo 0 rappresentato nell’equazione del valore dal lavoro dell* schiavo?

È la tessitura a offrire un diverso groviglio di senso al genderquake che Plant vede profilarsi all’orizzonte, sull’onda del quale le donne (quali? Dove?) iniziano ad affermarsi in molti campi, rifiutando l’obbligo della maternità e della norma eterosessuale, facendo proliferare nuovi legami queer, godendo delle nuove opportunità della Rete, mai Una né unica, di sfuggire al controllo eteropatriarcale. Questo sisma non avviene in un centro né in un unico ambito, ma in una miriade di luoghi e processi diffusi, la Rete appunto, dove è possibile diventare infiniti sessi e specie senza limiti. Limite, questo, invece, dell’analisi di Plant, che si lascia sedurre dalla libertà di sperimentare con le identità virtuali, allora molto dibattuta – e in parte già problematizzata, penso alle analisi di Sandy Stone e qualche anno dopo di Lisa Nakamura.

La Rete è un tessuto di fili che vanno in svariate direzioni con un ordine che si basa però sulla ripetizione del caos, e la tessitura, sottolinea Plant, è sempre stata una occupazione prevalentemente femminile. Plant illustra quindi la nascita e le meraviglie del “capitalismo della stoffa” nel primo Ottocento; nella “trama” della rivoluzione industriale, le fibre delle prime lampadine che conducono la luce elettrica usavano fili di cotone carbonizzato, poi sostituiti dalla nitrocellulosa, una sorta di seta artificiale con cui la moglie di Joseph Wilson Swan ricamava centrini a uncinetto. Quel che è più importante per reincarnare la presunta immaterialità del cyberspazio (operazione condotta anche dalla risignificazione del cyborg di Haraway), di cui soprattutto la narrativa cyberpunk si fa portavoce, è che la tessitura è una pratica in cui processo e prodotto restano inscindibili, e per questo nemici della rappresentazione tradizionale, nel pensiero moderno occidentale strumento dell’epistemologia generatrice di dualismi e dell’eccezionalismo umano. Pensare le tecnologie come meri strumenti è certamente un modo coloniale e sessista di pensarle, che separa l’utente dalla rete come la tessitrice dal tessuto, la cultura dalla natura e la base dalla sovrastruttura (e ovviamente la realtà dalla rappresentazione), e ignora i processi che dispiegano le relazioni fra i soggetti sociali e le tecnologie, in una materialità informata in constante divenire (quello che oggi Karen Barad chiama mattering).

Certo, questi intrecci non prevedono un’unica posizione per le donne che ne fanno parte, e Plant, come anni prima anche Haraway in Manifesto Cyborg (in cui la relazione problematica con il femminismo marxista è più articolata e l’analisi dello sfruttamento delle donne più situata), denuncia la crescente femminilizzazione del lavoro – penso qui alla “casalinga digitale” teorizzata di recente da Kylie Jarrett – andata di pari passo con l’invenzione di macchine sempre più sofisticate. Per Plant, le migliaia di donne assunte a metà Novecento come centraliniste e telefoniste prefigurano le connessioni donne-macchine della Rete (o quantomeno le potenzialità che tali connessioni accadano), anche se le loro mansioni sono ripetitive, squalificanti e sottopagate. Non che le programmatrici dell’ENIAC, il primo computer programmabile elettronico lanciato nel 1946, o le crittoanaliste di Enigma, se la passassero granché bene, quantomeno in termini di riconoscimenti (non potevano neppure firmare gli articoli scientifici, sebbene avessero tutte un dottorato). Eppure, per Plant, che le donne fossero computer le poneva nella posizione di potersi programmare da sole. Il significante “donna”, qui, ricompare in una pienezza uniforme (supportata dalle neuroscienze chiamate ogni tanto in causa) che stride con le differenze cui, pure, Plant si riferisce quando parla della sottrazione dello zero alla logica binaria. E per contrasto si sente, e forte, tutta la complessità delle attuali riflessioni del transfemminismo, intessuto di saperi situati, postcoloniali, queer e intersezionali.

Ma se questo costituisce uno dei principali punti deboli del libro, che con il tempo si indeboliscono ulteriormente, è la seconda conseguenza di questo “cedimento di confine” (vedi Haraway) fra corpo e macchina, che, invece, vale la pena di riconsiderare. In questa tessitura di incarnazioni, infatti, i computer possono farsi finalmente corpi. L’immaterialità non esiste perché nella Rete il cervello è corpo, che si complica e si replica e palpita in intelligenze incarnate, tattili e promiscue, spesso intrecciate in abissali pato-logiche come i tentacoli di un polpo o l’insieme inscindibile ragna-ragnatela: “è qui che la matassa si ingarbuglia”, dice Regimbald parlando di arti tessili e Plant parlando degli schermi pixellati del computer. Le tecnologie non sono protesi che si aggiung

ono dall’esterno a corpi preesistenti, sono processi di riprogettazione dei corpi; gli strumenti non possono più essere scissi da chi li utilizza. I cervelli non sono sistemi centralizzati, né tesori contenuti in corpi-involucro come secondo la narrazione cognitivista dell’IA.

La ricerca dell’omeostasi per contrastare l’entropia delle prime macchine cibernetiche, rappresentata dal cyborg di Clynes e Kline (1960), non poteva essere desiderabile per il femminismo, come non lo possono essere oggi il transumanesimo o l’accelerazionismo, dove gli umani (non marcati) restano capsule chiuse sganciate verso un altrove disincarnato. Nel cyberfemminismo di Plant, ogni corpo si compone di una folla ed è a sua volta parte di una folla. Ogni corpo è attraversato da transessualità microscopiche. Nessun trans-sesso deve conformarsi a un genere esistente. Linneo – Linneo! – ne contava già ventiquattro. Come scrive Sagan, che se ogni organismo si scambiasse i geni come fanno i batteri, “basterebbe un nonnulla, e a un soffione spunterebbero le ali da farfalla, si scontrerebbe con un’ape, scambierebbe di nuovo i geni, e in men che non si dica guarderebbe il mondo con occhi compositi da insetto”.

Ada Lovelace amava i microbi prima che si sapesse della loro esistenza, io mi accorgo dell’esistenza di questa frase nel libro solo ora che ho letto e scritto anche di microbi, e ho studiato la simpoiesi. Nella mia edizione cartacea, argentata come le onde, questa frase non è neppure sottolineata. E poi arrivo al capitolo “Simbionti”, dove Sadie Plant parla di endosimbiosi, citando ancora Sagan (figlio di Lynn Margulis e suo collaboratore-divulgatore): sto ri-leggendo un libro cyberfemminista come un libro ecofemminista. Tutte le forme di vita sono in qualche modo batteriche, e i batteri sono dappertutto. Cosa c’entra con il cyberfemminismo? C’entra, perché nessuno orchestra il divenire dei batteri, che peraltro non muoiono veramente mai, ma divengono altro, sicché non si può più distinguere tra produttore e prodotto, interprete e messaggio. I batteri sono cyborg, sono replicanti. La tecnologia è ecologia, e viceversa. Posso ri-leggere, dunque, un libro cyberfemminista come un libro ecofemminista. Batteri e molte altre forme di vita liminare come alghe e licheni, e chi se ne occupava (come Beatrix Potter, oggi più nota per Peter Rabbit), non godevano fino a poco tempo fa della stessa considerazioni scientifica che oggi iniziano ad avere. “Tutti concordano che la simbiosi sia importante nei licheni, ma poi decidono che i licheni non sono importanti”, dice Lynn Margulis (nell’unica citazione di Margulis che troviamo in questo libro, e da fonte indiretta). Il silicio compone i tessuti connettivi dei corpi organici come di quelli inorganici, in una inarrestabile continuità.

È il momento di perdere il timone – cibernetica viene dal greco kybernán, reggere il timone di una imbarcazione –, smarrire la direzione e l’Identità, e percorrere gli incontri frattali fra la terraferma e il mare, dove granelli e gocce si modellano a vicenda per non ritornare mai uguali.

Gli Oankali e gli Ooloy, esseri coperti di tentacoli, superano le frontiere del sentire e del fare, di genere o stirpe e di generi sessuali. A favore di una maternità collettiva, non esclusivamente femminile o umana, propongono il transito, un ponte tra le differenze, in accostamenti e assemblaggi riproduttivi inusitati; attraverso i tentacoli sentono, tastano, comunicano, godono, procreano e danno forma al mondo circostante. …La contaminazione tra maschile e femminile, umani e alieni, è desiderio e legge per questi esseri che hanno bisogno dell’umano, necessario alla creazione simbiogenetica.

Gli Oankali e gli Ooloy, esseri coperti di tentacoli, superano le frontiere del sentire e del fare, di genere o stirpe e di generi sessuali. A favore di una maternità collettiva, non esclusivamente femminile o umana, propongono il transito, un ponte tra le differenze, in accostamenti e assemblaggi riproduttivi inusitati; attraverso i tentacoli sentono, tastano, comunicano, godono, procreano e danno forma al mondo circostante. …La contaminazione tra maschile e femminile, umani e alieni, è desiderio e legge per questi esseri che hanno bisogno dell’umano, necessario alla creazione simbiogenetica.

violenza e guerra. Al suo primo nome, ispirato a una pianta, è aggiunto quello della dea Oya, la Orisha della cultura yoruba nigeriana, figura tra la santeria brasiliana e la Vergine Maria del cattolicesimo. Come creatrice di mondi, ha il potere di comandare venti, tempeste e morte con i suoi nove tentacoli, in consonanza con i nove affluenti del fiume Niger – tra natura e cultura

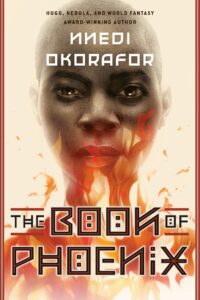

violenza e guerra. Al suo primo nome, ispirato a una pianta, è aggiunto quello della dea Oya, la Orisha della cultura yoruba nigeriana, figura tra la santeria brasiliana e la Vergine Maria del cattolicesimo. Come creatrice di mondi, ha il potere di comandare venti, tempeste e morte con i suoi nove tentacoli, in consonanza con i nove affluenti del fiume Niger – tra natura e cultura Il tema della schiavitù e del riscatto nella cornice di un afrocentrismo ancora più accentuato è presente in molta della fantascienza recente. In The Book of Phoenix (2015) di Nnedi Okorafor il motivo del volo riconduce a Butler: le ali con cui Phoenix rinasce le permetteranno di volare da New York al Ghana, dove, sia pure per un tempo breve, ritroverà origine, lingua nativa e solidarietà, diventan- do Phoenix Okore (Fenice Aquila). Anche The Broken Earth Series (2016-18) di Norah K. Jemisin racconta una saga disperata su un pianeta distrutto, chiedendosi cosa si può salvare dell’umanità o se questa è al di là di ogni redenzione….

Il tema della schiavitù e del riscatto nella cornice di un afrocentrismo ancora più accentuato è presente in molta della fantascienza recente. In The Book of Phoenix (2015) di Nnedi Okorafor il motivo del volo riconduce a Butler: le ali con cui Phoenix rinasce le permetteranno di volare da New York al Ghana, dove, sia pure per un tempo breve, ritroverà origine, lingua nativa e solidarietà, diventan- do Phoenix Okore (Fenice Aquila). Anche The Broken Earth Series (2016-18) di Norah K. Jemisin racconta una saga disperata su un pianeta distrutto, chiedendosi cosa si può salvare dell’umanità o se questa è al di là di ogni redenzione…. In questa apocalisse il corpo femminile nero è, a un tempo, indice e sintomo della devastazione incombente ma anche rappresentazione di riscatto e resistenza. Come ha detto mirabilmente Hortense Spillers (1987), se la “donna nera” è una figurazione particolare del soggetto diviso della modernità, ne è anche la sua più profonda rivelazione.

In questa apocalisse il corpo femminile nero è, a un tempo, indice e sintomo della devastazione incombente ma anche rappresentazione di riscatto e resistenza. Come ha detto mirabilmente Hortense Spillers (1987), se la “donna nera” è una figurazione particolare del soggetto diviso della modernità, ne è anche la sua più profonda rivelazione.

In questo contesto, lo speculum era impiegato come un dispositivo ottico, epistemologico e sociale insieme. Già a partire dalla sua etimologia, lo speculum chiama in causa la posizione di potere del Soggetto (verticale) di visione, che le analogie fra le immagini raffiguranti Sims alle prese con le sue pazienti e la nota incisione di Dürer con la donna sdraiata davanti all’artista che la ritrae in prospettiva illustrano molto chiaramente: l’amore per la verticalità accomuna sia l’impulso architetturale dell’umanità (così lo definisce Bataille) che l’immaginario dello specchio (Lacan). Di fronte allo specchio della scienza come a quello dell’arte, il corpo femminile è sulla scena di un teatro anatomico molto particolare (non a caso Sims era amico dell’impresario Barnum), senza tuttavia occupare mai la posizione dell’attore, poiché giace al contrario in un’orizzontalità forzata, che lo espropria del proprio stesso sguardo. Il corpo della donna appare soltanto perché il dispositivo, azionato dal soggetto che guarda e sa, possa esercitare su di esso il proprio potere, ma la storia del vissuto di questi corpi, in effetti, resta inarticolata e muta. Divenuti immagine senza parole, o del tutto scomparsi dietro altri sguardi e altre narrazioni, i corpi di Anarcha, Betsey e Lucy, e come loro di tante altre donne anche se non di tutte allo stesso modo, diventano oggetto d’indagine e strumento di sperimentazione, sono isolati, mutilati, anonimizzati.

In questo contesto, lo speculum era impiegato come un dispositivo ottico, epistemologico e sociale insieme. Già a partire dalla sua etimologia, lo speculum chiama in causa la posizione di potere del Soggetto (verticale) di visione, che le analogie fra le immagini raffiguranti Sims alle prese con le sue pazienti e la nota incisione di Dürer con la donna sdraiata davanti all’artista che la ritrae in prospettiva illustrano molto chiaramente: l’amore per la verticalità accomuna sia l’impulso architetturale dell’umanità (così lo definisce Bataille) che l’immaginario dello specchio (Lacan). Di fronte allo specchio della scienza come a quello dell’arte, il corpo femminile è sulla scena di un teatro anatomico molto particolare (non a caso Sims era amico dell’impresario Barnum), senza tuttavia occupare mai la posizione dell’attore, poiché giace al contrario in un’orizzontalità forzata, che lo espropria del proprio stesso sguardo. Il corpo della donna appare soltanto perché il dispositivo, azionato dal soggetto che guarda e sa, possa esercitare su di esso il proprio potere, ma la storia del vissuto di questi corpi, in effetti, resta inarticolata e muta. Divenuti immagine senza parole, o del tutto scomparsi dietro altri sguardi e altre narrazioni, i corpi di Anarcha, Betsey e Lucy, e come loro di tante altre donne anche se non di tutte allo stesso modo, diventano oggetto d’indagine e strumento di sperimentazione, sono isolati, mutilati, anonimizzati.