Le due giornate del convegno internazionale Zoosemiotica 2.0. Forme e politiche dell’animalità, organizzato dal Dipartimento Culture e Società dell’Università di Palermo (1-2 Dicembre 2016), hanno riunito studiosi di diversa provenienza per riflettere sulla significazione dell’animale nei diversi campi del sapere, ovvero sulla gestione di quella “soglia insicura” che ha sempre collegato la definizione dell’animale non umano a una precisa visione e posizione dell’animale umano nel mondo.

Se nella zoosemiotica originata dal contesto delle scienze naturali del secondo dopoguerra la relazione uomo-animale è stata impostata nei termini di una gestione efficiente dei passaggi di informazione, secondo i principi della cibernetica di primo ordine[1], una seconda zoosemiotica richiede un ripensamento delle relazioni interspecie estranea agli approcci dell’umanesimo occidentale, in cui la la possibilità di instaurare relazioni differenti vada di pari passo con la ridefinizione dei termini stessi della relazione.

Durante il convegno è emersa, più o meno esplicitamente, una sostanziale impossibilità di definire animali se non con parole “proprie”: resta sempre linguistico, infatti, il riconoscimento del “tu” animale, ed è sempre nel linguaggio dell’io che si crea lo spazio che lascia parlare l’altro anche riconoscendogli un diverso linguaggio. Pur essendo chiaro che la questione animale è soprattutto una questione rappresentazionale, però, solo in pochi casi la funzione della rappresentazione è stata messa in discussione. Non stupisce allora che la riflessione antispecista del femminismo, in particolare nella sua versione postumanista, o per dirla con Haraway “compostista”[2] – che sulla ridefinizione della rappresentazione e sui saperi situati ha sempre lavorato – sia stata pressoché assente, fatta eccezione per qualche riconoscimento tributato a un generico femminismo per aver aperto la strada all’adozione di un paradigma finalmente postantropocentrico.

Nel mio intervento, ho scelto di soffermarmi su tre fra i numerosi animali non umani per la produzione tecnobiopolitica dei corpi che compaiono nei lavori di Donna Haraway, ovvero i primati[3], l’oncotopo[4] e il cane[5], per mostrare come nella sua teoria la rappresentazione della differenza molteplice (femminile, animale, macchinica) e la fine del mito dell’origine si accompagnano sempre a un radicale lavoro di decostruzione della nozione di rappresentazione.

Tre fondamentali cedimenti di confine, fra umano e animale, fra organico e macchinico, e fra fisico e non fisico (ovvero fra materiale e informazionale) caratterizzano secondo Haraway[6] l’epoca nella quale viviamo, da lei recentemente definita Cthuluchene[7], nel cui mondo, articolato e multiforme come un insettoide o un trickster, “più che umano, altro da umano, inumano, e umano come humus”[8] s’incontrano dando vita a complessi assemblaggi naturalculturali. Attraverso le crepe aperte da questi cedimenti ciò che appariva come naturale e invariabilmente “dato” cessa di essere tale, ma al contempo si apre anche un nuovo campo di possibilità.

Come sempre, per Haraway, affermare che ogni ottica è una politica del posizionamento, e che dunque l’io e l’altro sono questioni prospettiche, non significa rifiutare la visualità, ma dislocarla, trasportarla altrove così da essere “capac[i] di unirsi a un altro, per vedere insieme senza pretendere di essere un altro”[9]. L’altro, infatti, può essere tale solo mantenendo il suo essere in-appropriato, cioé in una condizione di relazionalità critica”[10] non prefissata in alcuna categoria della differenza, e perciò in grado di sfuggire alle strategie rappresentazionali (di dominazione, incorporazione, opposizione o strumentalizzazione).

Le tecnologie di produzione dei primati

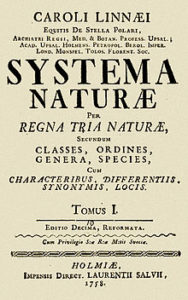

L’identificazione di una “specie” a partire dalla tassonomia di Linneo è, come ricorda l’etimologia latina del termine, il frutto di un’operazione anche visiva, che usa la distinzione per fissare le differenze fra corpi puri, e allontanare così il pericolo dell’ibridazione (sia a livello materiale che simbolico)[11]. Ogni scienza è sempre una tecnoscienza che produce l’oggetto del proprio conoscere materializzando una precisa semiotica nei corpi di cui esprime una “forma particolare di appropriazione-conversazione”[12]. Anche la primatologia è una specifica tecnologia per l’incarnazione dei primati, oscillante fra i poli dell’orientalismo e del racconto fantascientifico – essendo sempre allotopico il mito dell’origine e della fine dell’uomo civilizzato[13]. Se prima della seconda guerra mondiale riguarda la visione in modo molto più esplicito, dopo la seconda guerra mondiale, coniugando ingeneria umana, sociobiologia e spiegazioni genetiche, si pone soprattutto il problema della comunicazione.

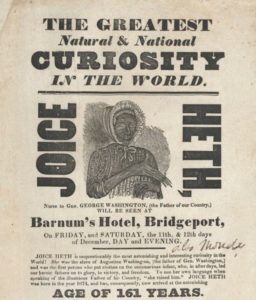

Emblematica della prima fase è la vicenda di Carl Akeley: tassidermista, biologo e inventore, divenuto famoso per aver imbalsamato l’elefante Jumbo, una delle principali attrazioni del circo Barnum tragicamente investito da un treno[14], e animatore dell’allestimento dell’Akeley Hall dell’American Museum of Natural History di New York. Qui, fra i 28 diorami delle principali famiglie della fauna africana, è custodito il gigante di Karisimbi, ucciso da Akeley in un’avventurosa spedizione nello Congo Belga, nel 1821 – dove di lì a poco il re Alberto I inaugurerà il primo parco nazionale africano, l’Albert National Park, caldeggiato da Akeley stesso.

Quell’anno il museo ospita il secondo congresso internazionale dell’eugenetica: anche se un museo è soprattutto un luogo dell’intrattenimento, un museo di storia naturale negli Stati Uniti in quel periodo deve anche contribuire al programma educativo della nazione. Tassidermia, fotografia[15] e pratiche di conservazione rappresentano una vera e propria profilassi per fermare il decadimento della storia e la corruzione del corpo, e contenere il timore per la fine dell’America preindustriale attribuita soprattutto alla grossa ondata di immigrazione di fine secolo. Avere sempre davanti agli occhi l’origine della civiltà contribuisce a contrastare le patologie del corpo individuale e collettivo sul piano medico e morale.

Nel secondo dopoguerra, la natura diventa ciò che cura in contrasto alla potenza distruttiva della storia. Le scimmie sono considerate gli esseri più capaci di riportare l’uomo civilizzato a ciò ha già perso ma che ora rischia di perdere per sempre. Gli studi della primatologia sul campo tendono a privilegiare la prospettiva “al femminile” delle donne scienziate (di norma bianche e di estrazione borghese), sfruttando l’associazione donna-scimmia per porre maggiormente l’accento sulle relazioni affettive e sulla tematica della maternità.

Nel secondo dopoguerra, la natura diventa ciò che cura in contrasto alla potenza distruttiva della storia. Le scimmie sono considerate gli esseri più capaci di riportare l’uomo civilizzato a ciò ha già perso ma che ora rischia di perdere per sempre. Gli studi della primatologia sul campo tendono a privilegiare la prospettiva “al femminile” delle donne scienziate (di norma bianche e di estrazione borghese), sfruttando l’associazione donna-scimmia per porre maggiormente l’accento sulle relazioni affettive e sulla tematica della maternità.

Haraway[16] analizza il manifesto pubblicitario di un ciclo di documentari del 1984 del National Geographic sposorizzati dalla Gulf Oil su Jane Goodall, nota primatologa ed etologa americana che inizia a lavorare negli anni ‘60. Nel manifesto originale, sopra lo slogan “Understanding is Everything”, la sua mano stringe quella di uno scimpanzé. Il gesto è isolato da un ampio contesto di relazioni: l’Africa, i nativi, il momento storico della decolonizzazione, la posizione dominante della primatologia euroamericana, la stessa posizione delle primatologhe rispetto ai primatologi. La mano dell’animale indica metonimicamente la Natura, la mano di Goodall la scienza, una scienza femminilizzata, che persegue però sempre lo stesso scopo, significare e insieme produrre la verità della natura.

Quelli che non possiedono il linguaggio continuano a non potersi rappresentare da soli, e non resta loro che essere rappresentati. È una politica della rappresentazione che non fa alcuna differenza, perché mantiene immutata la sintassi e il luogo del Soggetto che continua a nominare il Tu a partire dal Sé. La relazione resta subordinata agli elementi che mette in relazione, rimane una modalità di espressione del loro essere, non la modalità stessa del loro essere-in-relazione.

Animali (e) cyborg

Come ha scritto Paul B. Preciado in “Le féminisme n’est pas un humanisme” (2014), “la macchina e l’animale (i migranti, i corpo, la farmacopornografia, i bambini della pecora Dolly, i cervelli elettronumerici) […] sono omonimi quantici” di un nuovo animalismo. Nonostante pensando ai cyborg – a loro volta simili a salamandre che possono ri-generarsi ma non riprodursi perché si sottraggono al ritorno dell’identico[17] – tendiamo a considerare soprattutto la relazione tra macchine e animali umani, la prima teoria del cyborg, funzionale al potenziamento del maschio umano, è sperimentata in effetti sull’animale non umano.

In “Cyborgs and Space” (1960), Manfred E. Clynes e Nathan S. Kline riportano i primi esperimenti eseguiti presso il NY Rockland State Hospital su un topo innestato con una pompa osmotica per il rilascio graduale di sostanze chimiche, modello per il futuro uomo [man] aumentato finalmente “libero di esplorare, creare, pensare e sentire”. Il sogno della razionalità tecnologica dell’uomo occidentale, incarnato solo un anno dopo HAM, il primo scimpanzé mandato nello spazio.

Loro discendente è l’oncotopo, un topo geneticamente modificato brevettato dalla DuPont e usato soprattutto per gli studi sul cancro al seno. Con l’oncotopo, venduto in cataloghi e classificato in database, l’ordine tassonomico si riconfigura come brand e segue le regole del copyright. La sua realtà semiotica, istituzionale e biochimica, è una realtà di “secondo ordine”[18]: la sua esistenza è un’invenzione che dev’essere costantemente sottoposta a manutenzione, essendo sempre possibile una mutazione che ne vanifica l’utilità.

Attore naturalculturale nel dramma della tecnoscienza, anche l’oncotopo è un ibrido in-appropriato che minaccia la purezza delle categorie. Come noi ma non come noi, l’oncotopo tuttavia è con noi, perché con noi condivide dei confini fragilissimi stabiliti da una rete complessa di tecnologie e relazioni d’uso dove nulla, nemmeno i diritti, esiste in astratto. Entrare in una relazione di diritto con questi animali vuol dire assumersi la responsabilità dei confini condivisi che dipendono dalle differenti capacità e forze in atto. Responsabilità [response-ability] significa essere attenti alla relazione che si crea nell’intra-azione[19] tra attori naturalculturali capaci di divenire e rispondersi reciprocamente.

Una storia di co-evoluzione

Saper vedere la nostra co-costituzione con gli altri non umani significa anche riconoscere la nostra sostanziale parzialità: non cercare una presunta identità originaria, ma al contrario riconoscere la co-evoluzione interspecie. Haraway usa la definizione di specie compagne [companion species], che distingue da quella di animali da compagnia [companion animal], per sottolineare questo divenire insieme. In When Species Meet, Haraway parla di numerosi “altri significativi” [significant others], gatti selvatici, polli d’allevamento, batteri, cavalli e creature marine. Ma soprattutto del suo cane Cayenne, con cui pratica la disciplina dell’agility, che le offre una conoscenza situata di come le relazioni interspecie portino alla luce ciò che non si conosce ancora ma che per questo può essere sempre possibile.

L’addomesticamento, generalmente letto come strumento dell’evoluzione dell’uomo secondo una dialettica servo/padrone, in realtà è una storia di azioni distribuite, un processo emergente di coabitazione. Non c’è stata da un lato l’evoluzione biologica degli animali e dall’altro quella culturale degli umani, ma le cose si sono mescolate molto più di quanto non dica la biologia: basti considerare per esempio i cambiamenti del sistema immunitario di chi vive quotidianamente a contatto con animali come i gatti, come leggiamo in uno studio recente.

Fare il cane domestico, sostiene Haraway, è un lavoro che richiede autocontrollo e una serie di capacità che si acquisiscono nella relazione specifica, dove è in gioco non solo l’economia affettiva, ma anche quella “lavorativa”. Se l’idea che gli uomini realizzano i loro intenti attraverso degli strumenti, siano essi gli animali o le macchine, è sintomo di un narcisismo tecnofilico di matrice umanista, l’idea che i cani sono portatori di amore incondizionato verso gli uomini esprime un narcisismo analogo, semplicemente capovolto di segno. I cani addomesticati infatti, condividono con noi anche una storia fatta di crimini e terrore, e sono stati usati, per esempio, come potenti armi da guerra. Si comprende allora la polemica harawaiana[20] contro chi, come Deleuze e Guattari[21], difende la natura dell’animale selvatico (nella fattispecie la muta di lupi) e considera snaturato l’animale addomesticato, che tra le altre cose ripropone la dicotomia naturale/artificiale presente anche nella distinzione sesso/genere.

Perché gli altri significativi siano anche significanti, però, la distinzione fra natura e cultura e quella fra linguaggio umano e linguaggio animale non funzionano, perché in ultima istanza non escono dalla trappola dell’uno se non attraverso la sua duplicazione. Piuttosto che passare dall’identico al suo doppio, Haraway propone, da una parte, di spostarsi sui molti, su ciò che sfuggendo alla riproduzione mimetica dell’uno che trova l’altro per ritrovare se stesso, trasformi le relazioni di corrispondenza (rappresentazionali) in relazioni di co-implicazione (performative), per fare la differenza senza identificarla, e contemporaneamente differenziare la rappresentazione. Dall’altra, di assumersi la responsabilità di at-testare[22] le nostre configurazioni con gli altri non umani a partire dai confini condivisi. Dal momento, però, che il linguaggio è solo una delle possibili forme di articolazione di questo mondo che in molti abitiamo, è ora di mettere da parte il sogno di un linguaggio comune, e iniziare a sognare quello di una “potente eteroglossia infedele”[23].

[1] D. Haraway, Primate Visions. Gender, Race and Nature in the World of Modern Science, Routledge, New York, 1989, pp. 102-3.

[2] Id., “Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin”, «Environmental Humanities», vol. 6, 2015, p. 161.

[3] Id., Primate Visions, cit.

[4] Id., Testimone_Modesta@FemaleMan©_incontra_OncoTopo™: femminismo e tecnoscienza, Feltrinelli, Milano, 2000.

[5] Id., Compagni di specie. Affinità e diversità tra esseri umani e cani, Sansoni, Firenze, 2003; Id., When Species Meet, University of Minnesota Press, Minneapolis-London, 2008.

[6] Id., Manifesto Cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, Feltrinelli, Milano, 1999².

[7] Definizione che evoca il nome di Cthulhu, creatura fantascientifica partorita dalla penna di H. P. Lovecraft, da cui Haraway si discosta però esplicitamente: Id., “Anthropocene, Capitalocene…”, cit., p. 160.

[8] Ivi.

[9] D. Haraway, Manifesto Cyborg, cit., p. 117.

[10] Id., “The Promises of Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d Others”, 1992.

[11] Id., When Species Meet, cit., p. 17.

[12] Id., Primate Visions, cit., p. 357.

[13] Ibidem, p. 137.

[14] Non è poi così strano che anche la genealogia “mostruosa” del cyborg si leghi allo all’esibizione di una prodigiosità spaventosa e visibile, il freak.

[15] Non solo Akeley è noto anche come inventore di una speciale macchina fotografica con otturatore rotante per le fotografie naturalistiche in movimento, la Akeley Motion Camera, ma significativamente alla spedizione del 1821 prese parte anche Eastman, della Eastman-Kodak.

[16] D. Haraway, Primate Visions, cit., pp. 133 ss.

[17] Id., Manifesto Cyborg, cit., p. 83.

[18] Id. Modest Witness, cit., p. 99.

[19] K. Barad, “Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter”, 2003.

[20] D. Haraway, When Species Meet, cit., pp. 27 ss. Haraway non risparmia la sua critica nemmeno a Derrida (L’animale che dunque sono, Jaca Book, Milano, 2006), che nudo di fronte allo sguardo del proprio gatto, non si assume fino in fondo il rischio dell’intersezione visiva, incapace di acccogliere il suo invito al divenire animale fuori dalle regole dell’Io: Ibidem, pp. 19 ss.

[21] G. Deleuze e F. Guattari, Millepiani. Capitalismo e Schizofrenia, sez. II, Castelvecchi, Roma, 1996, pp. 150 ss.

[22] A questa idea si collega la definizione harawaiana di “testimone modesta”, in Testimone Modesta, cit.

[23] Id., Manifesto cyborg, cit., p. 84.